Tra l’XI e il XIII secolo, l’Europa si “rivestì” di tanti edifici simili al Santo Sepolcro di Gerusalemme. A Brindisi, porto d’imbarco dei pellegrini per Costantinopoli, si segnala la più fedele riproduzione al mondo dell’Anastasis del santo Sepolcro di Gerusalemme

di Cosimo Galasso

Il monaco cluniacense Raul Glaber (985-1047) – italianizzato in Rodolfo Glabro- pubblicò un libro appassionato, Storie dell’anno mille, nel quale descrisse alla perfezione tutto il fervore religioso che caratterizzava l’XI secolo e che mosse fedeli di ogni lignaggio a intraprendere il viaggio della vita: mettersi in cammino, spiritualmente e fisicamente, verso Gerusalemme. Queste le sue parole: «Nellostesso periodo, da tutto il mondo, cominciò a dirigersi verso il Sepolcro del Salvatore, a Gerusalemme, una folla immensa come mai nessuno prima d’ora aveva osato sperare. Vi andarono rappresentanti della bassa plebe, poi delle classi medie, in seguito tutti i grandi Re, Conti, Marchesi, Vescovi e, infine, come non era mai accaduto molte donne della nobiltà insieme con altre più povere».

Come insegnato dal grande storico Christopher Dawson (1880-1970), durante il Medioevo la fede fu anche un “movimento” di vita, che creò una vera e propria civiltà cristiana. Il popolo non era costituito da un insieme di santi, ma dall’unione di uomini imperfetti che avevano una serie di valori condivisi. Fu una civiltà, formata dalla singolarità delle persone, che realizzò un tentativo, tra tante luci e non poche ombre, di rendere carne, sangue, vita vissuta e, dunque, storia il grande avvenimento della fede.

Una fede non in un Dio etereo, lontano, irraggiungibile, ma in un Dio che aveva mostrato il suo volto a tutti gli uomini incarnandosi: un Dio che circa mille anni prima, fisicamente, aveva percorso le vie polverose della Terra Santa e di Gerusalemme in particolare.

La diffusa presenza islamica lungo le coste del Mediterraneo aveva determinato quasi la “dimenticanza” di Gerusalemme. Ora, invece, la nuova situazione politica restituiva alla Città Santa per antonomasia il suo ruolo di “umbilicus mundi”. Un’enorme schiera di predicatori ricordava all’uomo medievale – peccatore come e più di noi, ma con la vita eterna come scopo primario della sua esistenza – che la Gerusalemme storica, nella quale si era consumata la tragedia umana del Cristo, si “univa”, nelle visioni di san Giovanni evangelista, alla maestosità della Gerusalemme celeste, che scendeva dal cielo, piena della gloria di Dio, così come ricordava il Libro dell’Apocalisse.

Rebus sic stantibus, questa enorme devozione gerosolimicentrica si riverberò enormemente nell’arte: tra l’XI e il XIII secolo l’Europa si “rivestì” di tanti edifici simili alla Rotonda del Santo Sepolcro di Gerusalemme, che l’imperatore Costantino (274-337) aveva fatto erigere per ricoprire il luogo storico, scavato nella roccia, nel quale era stato sepolto Gesù. Città come Milano, Pavia, Almenno S. Salvatore, Mantova, Piacenza, Barletta e Brindisi, punto terminale della “Via Francigena del Sud”, videro sorgere edifici che nella forma generale o semplicemente nel titolo richiamavano la memoria e la fede del santuario originale.

Come ricorda la studiosa Elena Necchi, «Brindisi, per la sua posizione geografica, sotto la dinastia dei normanni assurse al ruolo di estrema frontiera occidentale rispetto a un Oriente reale o immaginato, attraverso una strada che varcato il mare, portava a Costantinopoli».

Il legame con l’Oriente si riflette nei motivi decorativi di tanti edifici brindisini e salentini, religiosi e non: su tutti il tempietto di S. Giovanni al Sepolcro, del quale troviamo una prima menzione nel 1128. Nel Libro di Re Ruggero il celebre storico e geografo musulmano Idrisi (1099-1165) ricorda che Brindisi in quegli anni era attraversata da un imponente flusso di pellegrini.

Tutti, prima o poi, si recavano in questo tempietto. La sua importanza derivava dal fatto che è la più fedele riproduzione al mondo dell’Anastasis del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Per contestualizzare bene questa affermazione, ricordiamo che nel Medioevo fare una copia di qualcosa non significava affatto, come per noi, farne la fotocopia, identica in tutti i dettagli.

Significava riprodurne i tratti essenziali e, in primis, la forma: circolare nel caso dell’edificio brindisino, per simboleggiare la perfezione e l’eternità di Dio. L’elemento figurativo più importante è rappresentato dalle otto colonne interne disposte ad anello, in perfetta somiglianza con le otto colonne che circondavano l’edicola del Santo Sepolcro all’interno dell’Anastasis gerosolimitana.

La stragrande maggioranza delle chiese presenta una pianta a croce latina o tutt’al più greca – con le due braccia di uguale lunghezza-, mentre il tempio brindisino predilige, come detto, una pianta circolare, tagliata ad est: in pratica, una forma a ferro di cavallo.

Dotato di quattro portali riccamente decorati, ci soffermiamo brevemente su quello a nord e su quello più occidentale. Il primo, fra tante decorazioni, ci racconta della lotta tra i cristiani e i musulmani: un guerriero cristiano con lo scudo a goccia sovrasta un guerriero islamico, con turbante e scudo circolare.

Questo particolare serviva a rinfrancare l’animo dei pellegrini in procinto di imbarcarsi dal porto di Brindisi per andare a liberare il Santo Sepolcro. Ricordiamo che la Sesta Crociata, organizzata da Federico II, partì, nel 1228, interamente dal porto di Brindisi.

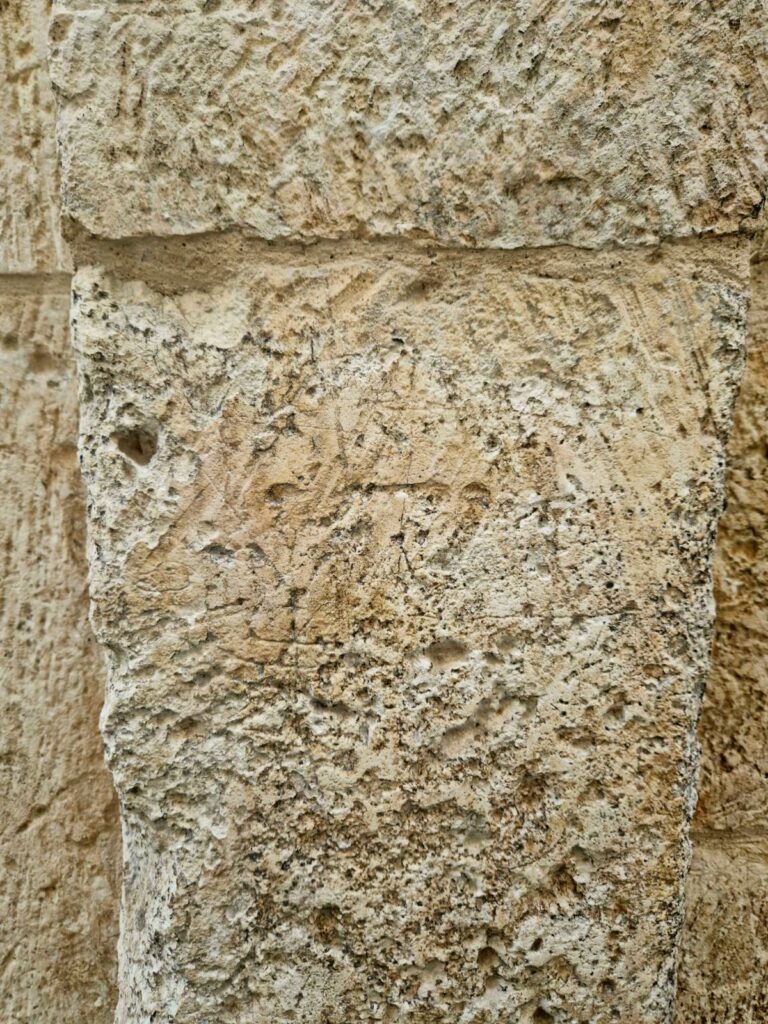

Sul portale ovest, tracciato da un anonimo pellegrino, è rinvenibile invece il graffito di una Drakkar, cioè un’imbarcazione con vele, remi e prua a testa di animale. Era una formidabile nave-drago vichinga, utilizzata ancora durante i primi tempi dell’età normanna per trasportare i fedeli diretti verso il Sepolcro di Nostro Signore. La riproduzione artistica di una nave di questo tipo è molto rara: una simile si trova nell’arazzo di Bayeux, databile alla fine dell’XI secolo.

Tra l’altro, queste navi erano particolarmente adatte alle lunghe navigazioni. Come ricorda lo scrittore Rino Cammilleri, «sfruttavano un fasciame ad assi non giustapposte ma parzialmente sovrapposte, che conferivano una maggiore resistenza allo scafo. (…) In più, l’uso di un cristallo di calcite permetteva di individuare la posizione del Sole anche col cielo coperto, grazie all’angolo di rifrazione della luce». Inoltre, nei primi secoli cristiani l’immagine della nave rappresentava il viaggio salvifico di ognuno di noi nel “mare” del peccato.

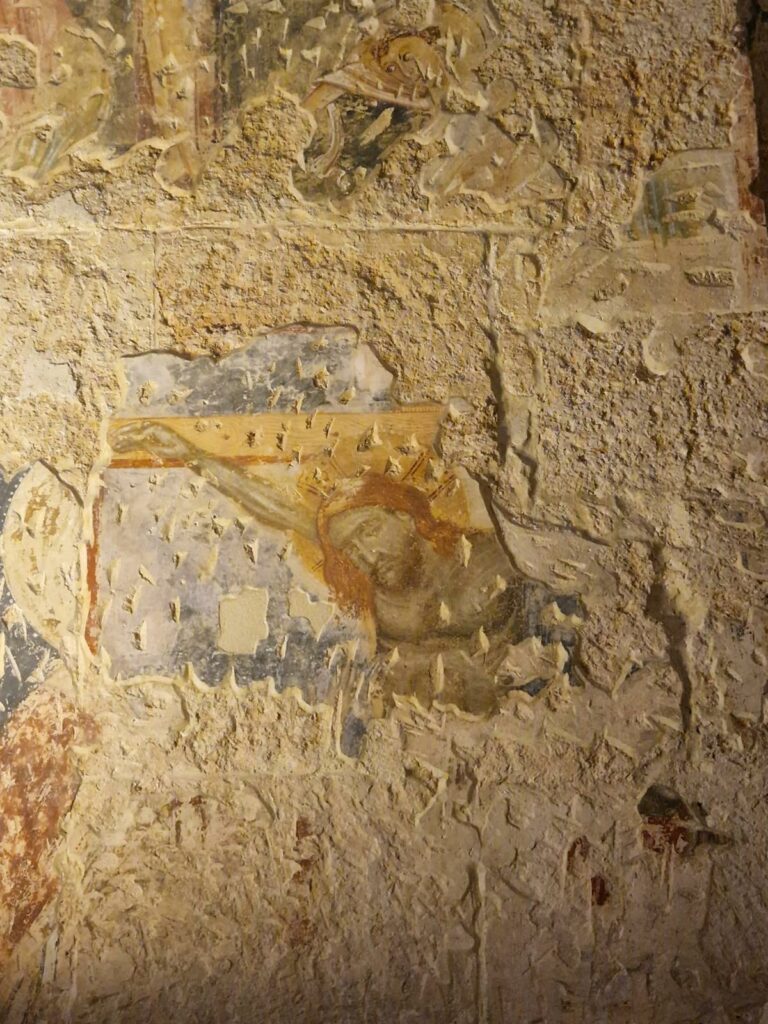

L’interno del tempietto presenta tutta una serie di affreschi molto interessanti, bizantineggianti, realizzati tra il Duecento e il Trecento. Soffermiamo la nostra attenzione soprattutto su tre di essi.

Nella zona absidale sono infatti notevoli una Deposizione e una Crocifissione che sia nella resa espressiva che nella vivacità cromatica sembrano essere stati “aggiornati” imitando le novità giottesche. Praticamente unico nella resa finale è poi un affresco che, in realtà, è il frutto di due affreschi sovrapposti, raffiguranti entrambi san Giorgio mentre compie la cosiddetta sauromachia, cioè l’uccisione del Drago.

Questa rappresentazione insegnava al fedele e al pellegrino che san Giorgio trafisse il Drago proprio come il guerriero cristiano trafiggeva quello musulmano, perché secondo l’insegnamento di san Bernardo di Chiaravalle (1090-1153) il drago e il fedele musulmano erano entrambi mutevoli manifestazioni del maligno.

Sabato, 4 maggio 2024