Da Avvenire del 11/04/2020

Sul Web ci sono siti che le stanno addirittura raccogliendo: «Frasi sul coronavirus». Un campionario a dir poco eterogeneo che si allunga ogni giorno di più con aforismi, slogan e citazioni più in voga al tempo della pandemia. Non solo l’ormai inflazionato «andrà tutto bene». C’è l’anonimo «distanti, ma uniti». Ma anche detti più o meno d’autore. Si va dal Papa al virologo del momento, da Gandhi all’influencer più fashion. Le massime di Goethe, Dostoevskij e Schopenhauer convivono con le frasi più ironiche per sdrammatizzare. E non mancano dichiarazioni che dovevano essere serie e invece sono diventate drammaticamente ridicole, come quelle di alcuni politici e scienziati di oggi. Nello stesso calderone insieme a citazioni di grande respiro, come Seneca: «Anche se il timore avrà sempre più argomenti, scegli la speranza». C’era forse da aspettarselo, gli aforismi dopo aver fatto la fortuna dei Baci Perugina si stanno rivelando molto social: la frase a effetto, breve, spopola sulle bacheche virtuali. Il punto è che l’aforisma è un genere di una certa importanza, con una storia nobile e antica, dai proverbi agli epigrammi. Tutta la letteratura sapienziale e lo stesso testo biblico sono prodighi di esempi profondi, ma anche ironici e sarcastici, come nella migliore tradizione. Tra i primi grandi autori c’è già Ippocrate: Aforismi è intitolata l’opera più importante della sua scuola e con questo termine veniva definito nel Medioevo lo studio e la pratica della medicina. Filosofi e scrittori di ogni tempo vi si sono cimentati, da Pascal a Nietzsche, da Leopardi a Papini, da Wilde a Flaiano. Eppure uno degli autori più brillanti, vissuto nel secolo scorso, è ancora poco conosciuto. Parliamo di Nicolás Gómez Dávila, pensatore colombiano enigmatico e controcorrente che ha trascorso quasi tutta la vita fra pareti di libri. Nato a Bogotà nel 1913 da una famiglia benestante, i suoi genitori si trasferirono a Parigi quando aveva sei anni per dare al ragazzo anche una formazione europea. Ma tornato in patria ormai ventitreenne decise di non uscire più da casa. Volle dedicarsi completamente alla lettura e alla scrittura nella villa di famiglia che ospitava una biblioteca immensa. Una vita di clausura col pallino delle lingue: morì mentre apprendeva il danese per misurarsi direttamente con il filosofo Søren Kierkegaard (senza ricorrere a traduzioni di cui diffidava). Spirò il 17 maggio del 1994, un anno dopo la moglie, lasciando tre figli. Ha scritto una sola vera opera Escolios a un texto implícito (In margine a un testo implicito) e pochi altri libri che ne sono un’anticipazione. Sono tutti stati ripubblicati di recente dalla casa editrice Gog a cui si deve il rilancio di questo filosofo sbarcato in Italia grazie ad Adelphi. Per Franco Volpi, tra gli interpreti più riconosciuti di Gómez Dávila, il colombiano aveva l’ambizione di «mettere sempre un libro intero in una pagina, una pagina intera in una frase e questa frase in una parola». E difatti gli Escolios sono alla fine una monumentale raccolta di aforismi: note e glosse di un misterioso testo implicito che uno dei suoi maggiori studiosi, Giovanni Cantoni, ha identificato con l’intera espressione culturale dell’Occidente, da Omero ai contemporanei. Sono pensieri taglienti, spesso ermetici, che fanno riflettere sui grandi dilemmi dell’uomo, il senso dell’esistenza e il nostro destino. Un’opera fedele a uno dei suoi ficcanti frammenti: «I libri seri non istruiscono, interrogano». E la scelta dell’aforisma nasconde il suo ideale stile di vita improntato a una certa modestia. «Le mie frasi – diceva – le proclamo di importanza nulla e, per questo, sono note, glosse, scolii, voglio dire: l’espressione verbale più discreta e più vicina al silenzio». E ancora: «Ammettere che le nostre idee non hanno motivo di interessare chicchessia è il primo passo verso la saggezza». Quanto mai attuale nel fustigare il “politicamente corretto” e il buonismo di certi intellettuali “impegnati”: «L’umanitarismo è l’umanesimo degli imbecilli». Un rischio da cui secondo lui, cattolico “reazionario” come era solito definirsi, doveva guardarsi anche il cristianesimo per non essere trasformato in un «agnosticismo umanitario, semplicemente provvisto di un vocabolario cristiano». Ben cosciente come dice in un altro graffiante aforisma che «la fede in Dio non risolve i problemi, però li rende irrisori». Se solo ci credessimo, sembra dirci, ci sarebbe da ridere di tanti nostri grattacapi. Una frase che riesce a tener testa anche ai drammi del nostro tempo, come la pandemia in corso. Perché il Dio che risorge è lo stesso che disse: «Ora siete nella tristezza; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia».

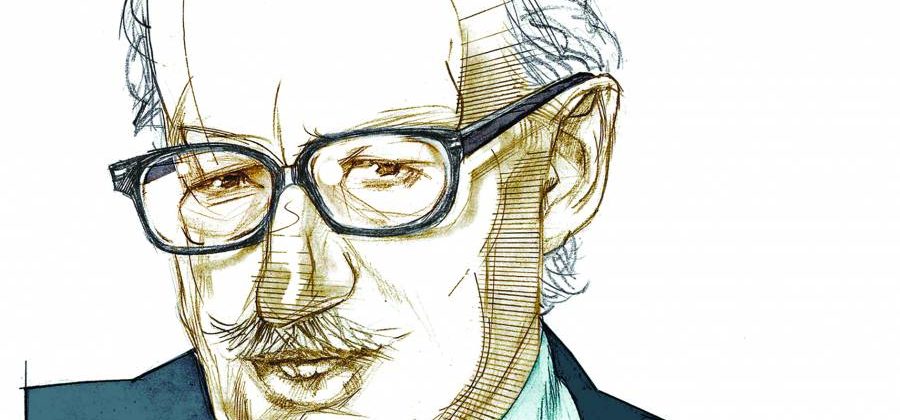

Foto redazionale