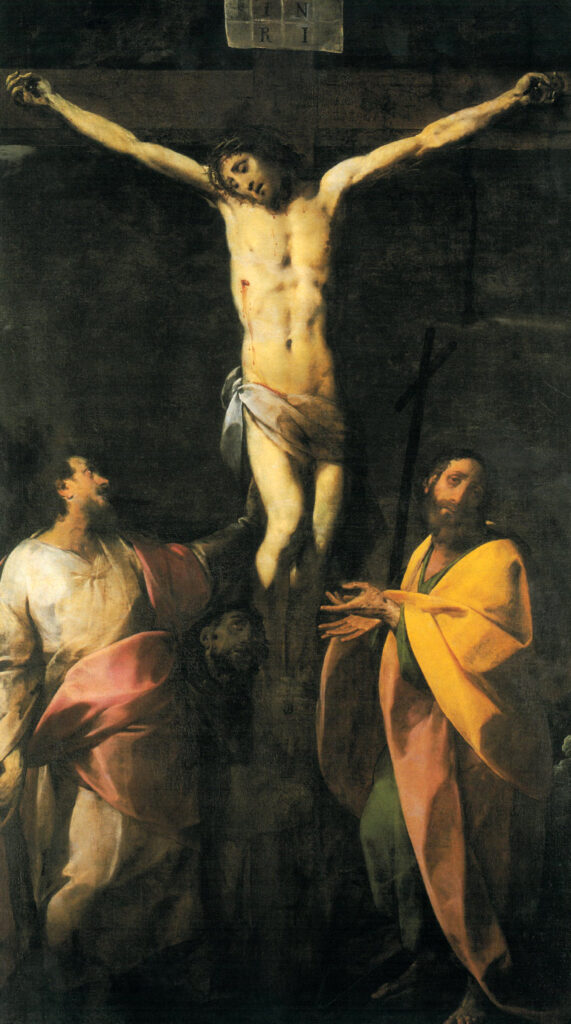

La Crocifissione con i santi Filippo, Giacomo e Francesco della cappella dei chierici nel Seminario di Seveso

di Michele Brambilla

Entrando nel chiostro del Centro pastorale diocesano di Seveso (MB), antico convento domenicano dedicato a S. Pietro Martire (martirizzato in loco nel 1252) e, dal 1818 al 1985, Seminario Minore dell’arcidiocesi di Milano, si scorgerà sul lato destro la porta a vetri che immette nella cappella principale riservata ai chierici. L’attuale cappella è frutto dei restauri del 1998, ma le sue pareti bianche hanno il pregio di valorizzare appieno la bellezza dei colori della pala d’altare, un capolavoro di Giovanni Battista Crespi, detto “il Cerano” (1573-1632), uno dei pittori della scuola lombarda che si lasciarono ispirare dalla predicazione di san Carlo Borromeo (1538-1584) e di suo cugino, l’altrettanto celebre card. Federico Borromeo (1564-1631).

L’opera di cui stiamo parlando, la Crocifissione con i santi Filippo, Giacomo e Francesco, fu dipinta esattamente 400 anni fa (1625) per la chiesa milanese di S. Protaso ad Monachos, demolita nel 1930 per fare spazio ad una banca. La pala del Cerano tornò allora nelle disponibilità del suo antico committente, l’arcidiocesi ambrosiana, che la inserì nel patrimonio artistico di competenza del Seminario Arcivescovile.

Analizzando l’enorme quadro (è altro più di tre metri), si noterà immediatamente che le figure emergono, in maniera drammatica, da uno sfondo molto scuro, quasi uniforme. Alcuni piccoli squarci di luce illuminano un cielo plumbeo, adatto ad esprimere l’oscurità piombata sulla terra al momento della morte di Cristo (Mt 27,45).

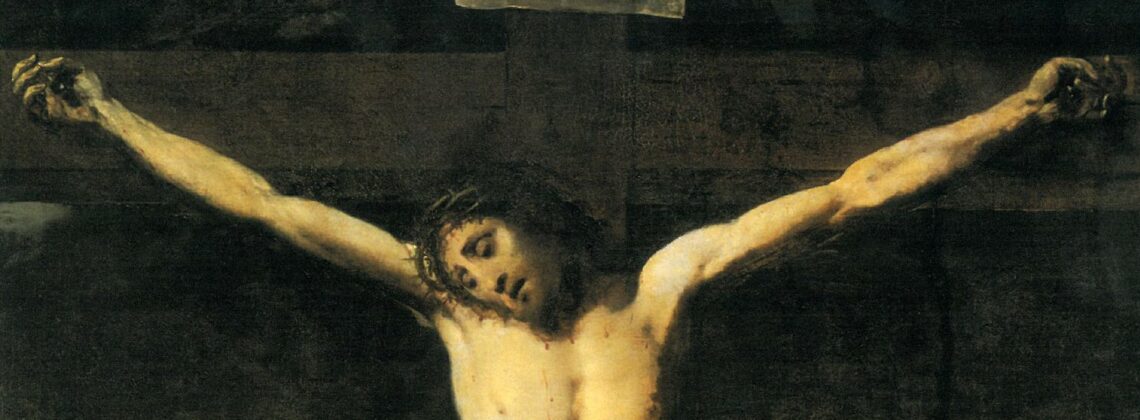

La vera fonte di luce e calore nell’opera è proprio il corpo esanime di Gesù, di cui si possono quasi contare le ossa, come canta la liturgia ambrosiana del Venerdì Santo. Il cadavere è però composto e anche il capo sembra reclinarsi dolcemente, con occhi socchiusi: Cristo si consegna con fiducia al Padre, pagando Lui il debito di Adamo, come diceva sant’Ambrogio (340-397).

I santi ai piedi della croce hanno tutti una particolare associazione con il mistero della Croce, a partire da san Giacomo il Minore, primo vescovo di Gerusalemme, fatto uccidere nel 62 d.C. dal sommo sacerdote approfittando della morte del praefectus di Giudea, Porcio Festo, che era contrario alla condanna, replicando in un certo senso le circostanze del processo a Gesù. L’apostolo san Filippo è invece noto per aver battezzato un pagano etiope, dopo avergli spiegato i passi di Isaia in cui è prefigurata la Passione del Signore.

Nella pala d’altare in esame, san Giacomo alza gli occhi verso quelli del Crocifisso, vedendovi il suo stesso destino, mentre san Filippo, conformemente al suo ministero di missionario, si volta verso i fedeli e addita loro «Colui che hanno trafitto» (Gv 19,37). Anche l’apostolo sorregge una croce, sottile e scura come erano le croci dei penitenti e dei pellegrini dell’epoca barocca. I chierici che contemplavano l’opera durante le celebrazioni erano così spinti a considerare la dimensione “totale” del ministero sacerdotale, che ha come fondamento la Pasqua di Gesù e il suo annuncio sine glossa (1Cor 2,2).

Il terzo santo raffigurato nella pala è san Francesco d’Assisi, e bisogna davvero impegnarsi a scorgerlo, inginocchiato ai piedi della croce, quasi del tutto coperto dal manto rosso di san Giacomo. Il volto e il saio sono infatti, volutamente, dello stesso colore dello sfondo e della stessa croce, ad indicare la perfetta identificazione con il Crocifisso dell’Alter Christus, che nel 1223 ricevette pure le stimmate.

Sabato, 5 aprile 2025