Le statistiche fornite periodicamente dall’Istat sulla salute dell’economia italiana continuano a delineare un quadro fosco: crescita pressoché nulla, disoccupazione elevata e persistente (11%), di cui quella giovanile a livelli allarmanti (37%), precarietà diffusa e contrazione generalizzata della classe media.

Eppure, di fronte ad un quadro così desolante, ci sono economisti e politici che vaneggiano di una “decrescita felice”. È la tesi dell’economista-filosofo francese contemporaneo Serge Latouche, che periodicamente trova eco in argomenti a favore di un ridimensionamento della crescita economica come soluzione ad una situazione oggettivamente preoccupante: più poveri, insomma, ma più felici. Anche Bebbe Grillo si è unito alle prefìche delle “magnifiche sorti e regressive”, con l’autorevolezza di chi può certificare che la ricchezza non rende felici.

Senonché l’idea stessa di una decrescita “felice” rivela un atteggiamento pessimistico e negativo che contraddice alla vocazione primaria dell’essere umano di contribuire alla realizzazione del progetto di Dio di “crescere, moltiplicarsi e soggiogare la terra”. Il “decrescismo” è l’ultimo sviluppo delle vecchie tesi pessimistiche di Thomas Robert Malthus (1766-1834) a favore di politiche anti-natalità come unica soluzione ad una pretesa scarsità di risorse naturali. Senonché l’esperienza degli ultimi due secoli ha dimostrato la capacità dell’ingegno umano di moltiplicare i doni del buon Dio in modo più rapido della crescita della popolazione.

In realtà non esistono decrescite “felici”: chissà se Latouche ha rinunciato ai diritti d’autore sulle sue pubblicazioni pro-decrescita nel nome di un pauperismo così di moda tra la sinistra anti-globalizzazione! I poveri invece, quelli veri, non disprezzano la ricchezza perché sono troppo impegnati a far quadrare i conti del proprio misero bilancio familiare. Semmai aspirano ad un miglioramento delle proprie condizioni di vita, e la speranza spesso è la loro sola ricchezza: togliere loro la fiducia in un domani migliore appare oggettivamente riprovevole.

La realtà è che il mondo sviluppato è alle prese con una grande contrazione, a partire almeno dallo scoppio della crisi finanziaria-economica deflagrata nel 2007-2008 – che fa seguito a decenni di crescita sostenuta dal debito. L’insostenibilità del debito accumulato nel corso degli ultimi decenni – in Italia a partire dal primo governo di centro-sinistra nel 1963, con un’accelerazione negli anni ’80 – è una tra le radici profonde della crisi in essere.

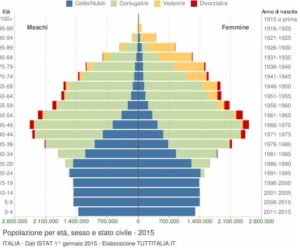

I debiti dei padri, inevitabilmente, sono ricaduti sui figli. Per di più, il tracollo demografico a partire dagli anni ’80, dopo l’approvazione della legge sull’aborto nel ’78, ha portato ad una “piramide” demografica che assomiglia sempre più ad un fungo: un gambo piccolo, che rappresenta le nuove leve, una “gobba” in corrispondenza della fascia di mezz’età – gli ex baby-boomers nati nel periodo 1945-64 in progressivo invecchiamento, e poi un “cappello” di popolazione anziana con prospettive di vita sempre più lunghe (cfr. “Piramide demografica” Istat).

Il rapporto tra il numero di pensionati e prossimi pensionandi – in espansione – ed una popolazione in età lavorativa in progressiva contrazione rende sempre più insostenibile il modello di Welfare State, soprattutto nelle voci previdenza, sanità ed assistenza. I poveri, ovviamente, sono i più minacciati, e tra i nuovi poveri vanno annoverati anche i giovani e le famiglie numerose, soprattutto in contesti urbanizzati.

I “quattro cavalieri dell’Apocalisse” che hanno fatto sprofondare l’Italia e tanti altri Paesi un tempo sviluppati in un sentiero involutivo e di contrazione sono quindi state le “4-D”: il deficit (sbilancio entrate-uscite anno per anno) ed il debito (cumulata dei deficit, cresciuto anche per effetto degli interessi passivi sul debito) pubblici (sia dello Stato centrale che delle amministrazioni locali), aggravati da una demografia asfittica e da un’accelerazione del processo di delocalizzazione produttiva reso possibile dalla globalizzazione post-1989.

La forte contrazione della classe media non ha precedenti nell’Italia post-unitaria e comporta dei crescenti problemi di stabilità sociale. Un Paese progressivamente più povero ed anziano e con sperequazioni crescenti non è solo una criticità sul piano economico ma rischia di destabilizzare sempre più quel tessuto sociale in continuo deterioramento nel cinquantennio post-rivoluzione culturale del ’68.

Una società in frantumi, a coriandoli, addirittura “liquida”, in un crescendo di destrutturazione che vede il dissolvimento della famiglia, soggetto sociale, educativo, economico e politico, al centro di attacchi sempre più aggressivi e sfacciati.

Come uscirne? Non certamente con la decrescita felice, perché diminuire le dimensioni della torta non aiuta di certo a distribuirne più fette. Non è sufficiente neppure una mera politica redistributiva, perché le dimensioni della torta non sono indipendenti dal modo in cui viene tagliata: se, ad es., si tassassero oltremodo i comparti che producono ricchezza per poi aiutare settori in crisi l’effetto più probabile sarebbe quello di ridurre la ricchezza reale aggregata mantenendo in vita con accanimento terapeutico realtà industriali che invece distruggono risorse a scapito di industrie sane. Gli esempi si sprecherebbero, anche le vicende di cronaca sui “salvataggi” di alcune banche in crisi strutturale da anni vanno in quella direzione. Chi può valutare gli effetti negativi strategici di tale immane distrazione e distruzione di risorse? I cittadini ne sono consapevoli?

Premesso che i tempi per uscire dalla crisi non si misureranno in trimestri ma in anni, è fondamentale invertire tendenza fin da subito. Come? Innanzitutto mettendo al centro la famiglia e la natalità, quindi tagliando gli sprechi nella spesa pubblica abbassando conseguentemente un’imposizione fiscale iniqua e vessatoria per creare condizioni favorevoli ad una re-industrializzazione del Paese. E poi ridefinendo un quadro giuridico-istituzionale che tuteli e promuova la libertà d’iniziativa, incentivi il risparmio e l’investimento, e conseguentemente faccia risalire la produttività. Perché la torta diventi più grande, a beneficio di tutti.

Favorire una società sussidiaria, in cui la solidarietà parte dal basso, da chi è più prossimo al bisogno ed al bisognoso, e si sviluppa poi per cerchi concentrici dalle realtà più vicine alle famiglie, per i vari corpi intermedi fino allo Stato ed alla Comunità internazionale. Una “solidarietà sussidiaria” propria di una società organica, una “welfare society”, non certamente un assistenzialismo pubblico che porta ultimamente ad un’atomizzazione della società. Anche perché, alla fin fine, collettivismo ed individualismo si richiamano a vicenda e sono entrambi contrari al bene comune.

La povertà crescente nel vecchio mondo occidentale deve interpellare tutti, come sempre ci sollecita Papa Francesco. La prima opera di carità in merito è dire la verità, sforzandosi di fornire diagnosi accurate sulle radici dei problemi, in modo da potere poi intervenire sulle cause reali per migliorare davvero la situazione. Evitando di curare solamente i sintomi o limitarsi a proclami di facile demagogia per acquisire consensi.

Tutto ciò che favorisce la crescita va quindi nella giusta direzione, anche se non è sufficiente. Vanno infatti gestite fin da subito le situazioni di squilibrio più gravi. Quella che sembra più preoccupante, anche in termini strategici, è l’elevatissima disoccupazione giovanile, specie nel meridione, con la forte sperequazione tra chi è dentro il mondo del lavoro – spesso, ma non sempre, ultra-tutelato – e chi ne è fuori o ai margini, in situazioni precarie: basti pensare anche solo al “popolo delle partite Iva”. Queste “nuove povertà” in parte sono state finora supportate dal sostegno inter-generazionale delle famiglie, ma corriamo il serio rischio di sprecare un’intera generazione, che è il vero capitale del nostro Paese su cui puntare per una crescita in futuro. La “fuga di cervelli” all’estero ne è un’espressione preoccupante, peccato che il Ministro del Lavoro Poletti lo trovi divertente.

Potremo uscire da questa crisi generazionale? Certamente, ma non in tempi brevi e comunque solo con una “conversione” culturale: finché ci si gingilla con teorie di decrescita felice senza pensare invece ad assicurare le condizioni per una crescita anche materialmente decorosa, la società italiana è destinata ad avvitarsi su se stessa, sempre più vecchia, povera, sfiduciata. Logiche redistributive possono servire come soluzioni tampone, per alleviare i sintomi più acuti del malessere, ma solo un rilancio strutturale può invertire la tendenza di fondo.

A vantaggio di tutti, a partire dai più poveri ed indifesi.