di Leonardo Gallotta

Alla sommità della scala che conduce alla seconda cornice del Purgatorio, Dante (Alighieri, 1265-1321) e Virgilio (P. Virgilio Marone, 70-19 d.C.) si trovano di fronte a un paesaggio grigio, plumbeo, dello stesso colore della roccia che sale a perpendicolo. Siamo nella cornice degli invidiosi e i due poeti, che hanno appena percorso un miglio del cammino, odono per l’aria misteriose voci che ricordano con brevi richiami esempi di carità. Il primo, con le parole di Maria «Vinum non habent», si riferisce al miracolo della trasformazione dell’acqua in vino da parte di Gesù alle nozze di Cana. Si noti per inciso che in tutte le sette cornici è sempre presente un riferimento a Maria, onde evidenziare la virtù opposta al vizio. In questo caso si tratta della carità opposta all’invidia: è infatti qui indicativa la sollecitudine amorevole di Maria nei confronti degli sposi. Il secondo esempio è tratto dalla mitologia classica. La voce dice «I’ sono Oreste». Dopo l’assassinio del padre Agamennone a Micene per opera di Egisto, Oreste si legò di profonda amicizia a Pilade conosciuto in Focide presso suo zio. Tornato a Micene, organizzò la vendetta del padre, ma fu scoperto e allora Pilade, non conosciuto in quella città, dichiarò di essere lui Oreste. Cominciò così una nobile gara tra i due che divenne proverbiale come la loro amicizia. Il terzo esempio è la massima evangelica «Amate da cui male aveste», cioè «Amate i vostri nemici» (Mt 5, 44 e Lc 6, 27), che esprime il precetto cristiano più alto e nobile che invita alla carità in massimo grado.

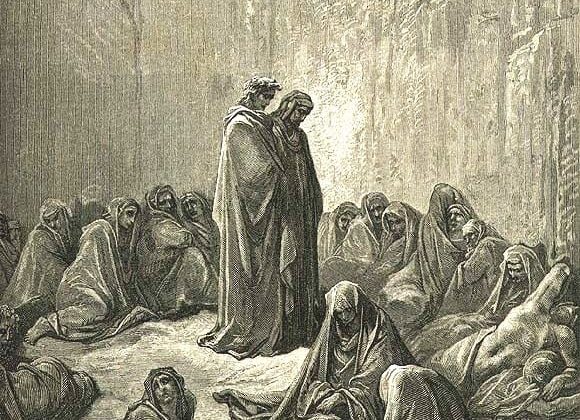

È il canto XIII, ma sarà nel XIV che altre voci ricorderanno esempi di invidia punita. Ecco intanto la visione che si presenta a Dante: spiriti vestiti con mantelli «di vil ciliccio», ossia di panno ruvido e pungente, e dello stesso colore della pietra, i quali, addossati alla parete e appoggiati l’un l’altro, invocano Maria e cantano le litanie dei Santi. Ma qual è il contrappasso? Hanno le palpebre cucite con filo di ferro così come si fa, per addomesticarli, con gli sparvieri selvatici. Assomigliano tutti a mendicanti ciechi sulle porte delle chiese. Come in vita guardarono gli altri con occhi invidiosi, così ora sono costretti a guardare nella propria coscienza per acquistare chiarezza interiore.

Dante, su esortazione di Virgilio, chiede se fra loro c’è un’anima italiana e un’anima di donna risponde. Si tratta di Sapìa Salvani di Siena, che confessa il proprio vizio: essere stata più lieta delle sventure altrui che della fortuna propria, al punto da desiderare, rosa dall’invidia, la sconfitta dei propri concittadini guidati dal nipote, il ghibellino Provenzan Salvani, nella battaglia di Colle Val d’Elsa contro i guelfi fiorentini (8 giungo 1269). Così avvenne ed ella vide, forse dal proprio castello di Monteriggioni, la rotta dei senesi e il loro inseguimento da parte dei nemici fiorentini. In tale battaglia a Provenzano fu staccata la testa, che, issata su una lancia, fu ostentata come trofeo. Sapìa ebbe una tal gioia per quella sconfitta che, rivolta a Dio con atteggiamento tracotante, gridò «Omai più non ti temo!». La donna confessa poi che alla fine della vita si pentì e sarebbe rimasta molto più tempo nell’Antipurgatorio, se un sant’uomo, Pier Pettinaio, non avesse pregato per la sua anima. Sapìa, certamente protagonista del canto XIII, è un’anima complessa: mostra tratti di grande amabilità e cortesia, e tuttavia non è aliena da maldicenza, da asprezze odiose e da atteggiamenti beffardi.

Poiché Dante non le fa dichiarare esplicitamente i motivi della propria invidia nei confronti dei concittadini, alcuni dantisti hanno pensato a un torto subito dal nipote, altri che fosse guelfa. Di certo comunque non c’è nulla. Si può quindi solo concludere che Sapìa era sicuramente figlia della società comunale di fine Duecento, piena di odi e di compiacimento per le sconfitte e per le sventure altrui fino a giungere al desiderio dell’eliminazione fisica dell’avversario. Si dice ravveduta, ma in lei convivono purgatorialità e terrestrità, tanto che alla fine potrebbe sembrare una penitente falsamente pentita, anche se così non è. E allora quali sono in positivo le suggestioni di questo canto? Sicuramente l’invenzione dantesca delle voci volanti e poi il realismo nella descrizione della fila degli invidiosi raffigurati come mendicanti ciechi alle porte delle chiese, ma che nel Purgatorio, per l’orribile cucitura delle palpebre, bagnano di lacrime le gote. Infine il personaggio che chiude il canto, Pier Pettinaio, così chiamato perché commerciante di pettini per la tessitura. Era terziario francescano e morì in odore di santità. Figura piccola, ma grande. E se è vero che l’invidia è anti-carità, l’umile Pier Pettinaio fu esempio di come essa può essere vinta.