Riflessioni, già molto in là, all’avvio dell’anno elettorale statunitense

di Marco Respinti

Le elezioni primarie nel Partito Repubblicano in Iowa ‒ celebrate il 15 gennaio come prima scadenza nel lungo cammino che, Stato dopo Stato, porterà alla scelta del candidato presidenziale che sfiderà Joe Biden per la Casa Bianca il 5 novembre ‒ hanno avviato l’anno elettorale degli Stati Uniti d’America e inaugurato la prevedibile illusione ottica che lo accompagnerà.

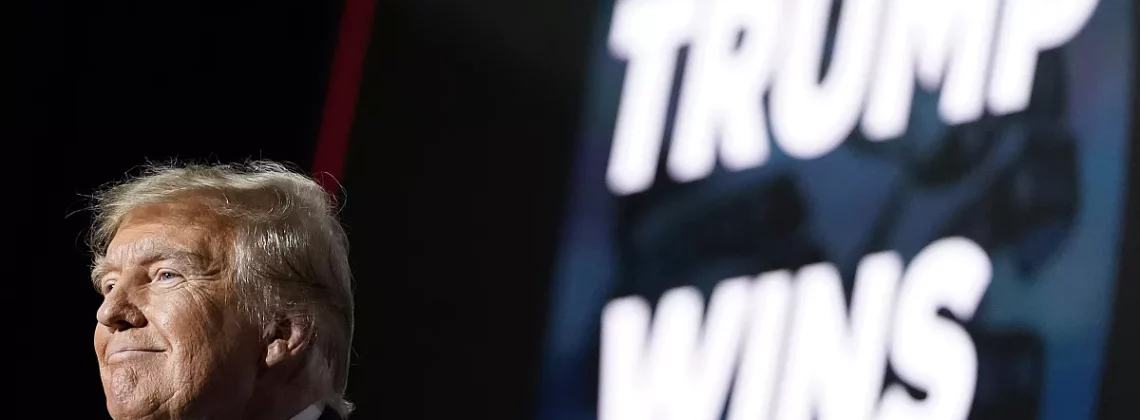

In Iowa ha trionfato Donald J. Trump, com’era stato previsto e prevedibile. Gli sfidanti, Ron De Santis e Nikki Haley, si sono piazzati abbondantemente alle sue spalle, com’era stato previsto e prevedibile. Ma, puntualmente, ogni previsione elettorale statunitense viene presto o tardi smentita dai fatti, e la rincorsa giustificazionista dei precedenti serve a poco.

Otto anni fa, il 1° febbraio 2016, quando scese per la prima volta in campo nelle primarie dell’Iowa, Trump venne sconfitto dal senatore Ted Cruz in maniera abbastanza sorprendente, ma poi riuscì a conquistare la nomination del partito, non facilmente ma nemmeno con difficoltà enormi. L’esercizio, da quiz televisivo, in cui molti si producono in questi frangenti (per esempio cercare di divinare se la sconfitta nell’Iowa che sempre apre le primarie significhi ottenere la nomination alla fine o viceversa, basandosi su poco di più che le arti del cartomante), servono soltanto a riempire lo spazio vuoto di giornali che rapidamente finiscono al macero. L’unica constatazione che si può già però fare è che Trump pare avere davvero pochi rivali. Non è una grande constatazione, certo, ma è vera: uno dei due unici dati di fatto disponibili adesso. L’altro è che quella constatazione, né originale né difficile, non è una bella notizia.

Trump non dovrebbe faticare molto a vincere le primarie Repubblicane. Dovrebbe persino spuntarla abbastanza agevolmente su Biden in novembre. Questa è metà della suddetta cattiva notizia: l’altra metà è che non ci sono alternative. La notizia è cattiva perché Trump sarà ancora presidente del Paese più importante del mondo e oramai tutti conosciamo Trump. Meglio di Biden, certo: ma ci vuole davvero ben poco.

Nel 2016 Trump entrò in politica annunciando il disastro e annunciandosi come tale. Aveva in animo la distruzione del Partito Repubblicano e la cancellazione del conservatorismo. Più o meno solo per hybris. Altri candidati, per esempio Cruz, incarnavano molto meglio la cultura conservatrice; e i Repubblicani, pur con tutti i propri errori, davvero non meritavano l’impietoso “tanto peggio, tanto meglio” a cui Trump li condannava. Poi, lentamente, pur a modo proprio, anche Trump si rese conto dell’unica previsione elettorale che negli Stati Uniti resta sempre vera: i Repubblicani perdono sicuramente se e quando si alienano tutto o gran parte del movimento conservatore, che, nonostante tutto, è e resta una realtà a sé rispetto al partito, e questo è vero almeno dal 1964. Trump scese dunque a patti con quel mondo e, non solo grazie a quella strategia, l’8 novembre 2016 vinse il confronto con Hillary Clinton in modo sorprendente per i più (ma non per tutti). Dire che vinse non solo grazie a quella strategia significa due cose che non vanno mai disgiunte: significa che certamente Trump utilizzò un “effetto Donald” capace di fare la differenza nelle urne e che nessun altro possedeva (analogo e speculare all’effetto personale su cui contò anni prima Barack Obama) e significa però anche che certamente senza il patto trasparente e organico con pezzi del mondo conservatore (pro-life, cattolico, evangelicale, e così via, con tante geometrie variabili) l’“effetto Donald” non sarebbe bastato.

Poi sono venuti i quattro anni della presidenza Trump segnati da molte cose. Ne ricordo almeno due gruppi. Il primo gruppo è quello delle cose buone che Trump ha fatto o propiziato o permesso, ben al di là di quanto anche i suoi sostenitori potessero immaginare, facendo o propiziando o permettendo cose sul fronte del diritto alla vita, del ricupero e della valorizzazione di elementi di pregio della civiltà occidentale, del ricupero e della valorizzazione di elementi decisivi dell’“esperienza americana”, che hanno avuto pochi pari e pochi precedenti. Il secondo gruppo è quello delle “trumpate”: gesti e tic indegni di uno statista, passi falsi, scempiaggini in privato e in pubblico, e un finale indegno. Non tanto per la ridda di opinioni seguite all’assalto del Campidoglio il 6 gennaio 2021 e alle responsabilità connesse, ai documenti trafugati o meno, alle vicende giudiziarie vere o presunte. Ma per lo stile, quello che nemmeno il doppiopetto firmato più costoso riesce a comperare mai. Lo stile, cioè, dell’uomo di governo, del capo di un Paese, del primus inter pares che dà l’esempio, del migliore di tutti perché così oportet esse, dell’uomo pubblico nel senso più profondo, nobile e persino sacrale del termine, del gentiluomo sempre, addirittura dell’eroe, ovvero di chi pratica in maniera non comune virtù che dovrebbero essere comuni ma non lo sono al punto da farci spalancare la bocca di meraviglia, ammirazione e desiderio di imitazione quando le vediamo esercitate.

Ebbene, il secondo gruppo di cose, non buone, persino cattive, torneranno a governare il Paese più importante del mondo e a dare, in modo così importante, il cattivo esempio. Forse persino peggio, perché stavolta quella parte dell’“effetto Donald” rubricabile alla voce “effetto sorpresa”, che poi si rivelò abbondantemente positivo, non ci sarà più.

Trump, appunto, adesso lo conosciamo tutti, e la sua seconda ascesa al potere seguirà percorsi peggiori della prima volta. Deve infatti accreditarsi meno, Trump, presso un elettorato che lo sostiene, addirittura lo osanna, spesso prendendo a celia il suo lato peggiore e non rendendosi conto di come la rivoluzione nelle tendenze scavi, lentamente ma inesorabilmente, solchi pericolosi. Avrà ancora bisogno dei conservatori, ma oramai conta su un elettorato proprio che lo farà vincere prescindendo dalle dinamiche sinora note, quasi si trattasse di un Repubblicano per accidens, la sua sostanza elettorale e politica essendo altro.

Ho riflettuto molto se scrivere, su queste pagine, le parole che seguono. Lo faccio convinto della loro forte e icastica efficacia illustrativa, e perché ‒ alla scuola di Giovanni Cantoni (1938-2020), che seguiva la scuola di Nicolás Gómez Dávila (1913-1994), ma entrambi sono innocenti dell’uso che io faccio del loro insegnamento ‒ tengo scrupolosamente distinta la morale dal moralismo. Trump è stato rotondamente descritto come un grande “dito medio” in faccia al mondo del politicamente corretto, della cancel culture, dell’autodemolizione dell’Occidente. Lo è stato. Con vigore, utilità e buon effetto. Nondimeno il “dito medio” abbonda là dove latitano le mani tese, aperte, capaci, cinque dita cinque, non solo una, quale che essa sia, di guidare e accarezzare, di proteggere e fermare, di salutare e promettere, di brandire la penna e la spada. È un segno, cioè, dello scadimento dei tempi.

Ho esordito parlando di illusione ottica e poco oltre ho affermato che, pur se cattiva notizia, a Trump non ci sono alternative. L’illusione ottica sta nel trasbordo indebito dal «non ci sono alternative» a “Trump è il migliore”, trappola in cui casca un numero di persone sorprendentemente pari a quelle che ripetono “lo pensano tutti, ma non io”. Il danno maggiore sarà che quell’illusione ottica sarà tanto potente da azzerare la percezione dell’esistenza di altro oltre Trump, dunque da indurre a concentrare ogni ragionamento sempre e solo su Trump, costringendo a nemmeno ipotizzare il fatto che “c’è altro”, per minoritario e perdente che ora (domani) sia.

Mentre riservo ad altro momento la riflessione doverosa su questo aspetto della realtà statunitense, parte importante della quale è la riflessione sul conservatorismo da Trump in poi, l’augurio migliore è che Trump, che è Trump, il Trump che conosciamo tutti, almeno resista alla tentazione di disfare il gruppo di cose buone che fece quattro anni fa nei momenti di grazia di stato maggiore del suo governo, concedendo troppo spazio al gruppo delle cose cattive.

Un modo per augurarselo davvero c’è. È tornare a meditare sull’ultimo (di fatto) atto di governo di Trump, a elezioni oramai perdute e finite: la celebrazione dell’850° anniversario del martirio di san Tommaso Becket (1118-1170), il 29 dicembre 2020. Non ho idea di chi abbia scritto il discorso straordinario di quell’occasione, forse lo stesso Trump. Resta una delle cose più profonde che uno statista moderno abbia mai scritto. Quel discorso lo si potrebbe rimeditare adesso anche a mo’ di preghiera rivolta all’angelo custode di Trump, che sarà chiamato anche a proteggerne la grazia di stato che lo investirà da presidente.

Mercoledì, 17 gennaio 2024