Talvolta, per descrivere i caratteri e le novità di una generazione è sufficiente fare riferimento a pochi individui emblematici, vuoi perché rappresentino un’efficace sintesi dei tratti comuni del tempo, vuoi perché le loro azioni siano state talmente dirimenti da cambiare il corso degli eventi.

di Marco Drufuca

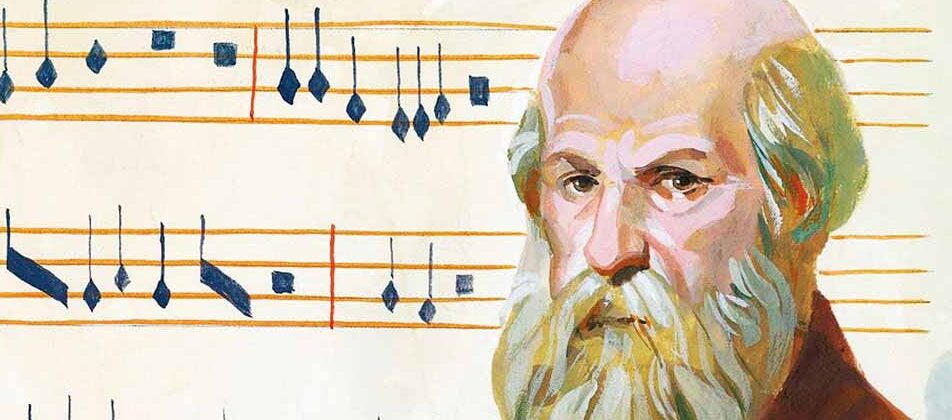

Ciò è quanto avviene nel contesto della musica sacra europea dell’XI secolo. Attraverso l’opera di un solo monaco, infatti, è possibile dipingere a un tempo una panoramica della situazione della Chiesa del tempo, scoprire quale strada si era imboccata nell’avventura della polifonia, e soprattutto aggiungere un tassello fondamentale alla storia della notazione occidentale, osservando il cambio di paradigma che ne conseguì.

Il nome di tale monaco è forse il più noto del secolo: Guido d’Arezzo.

Nonostante il nome con cui è passato alla storia, le prime notizie biografiche collocano Guido nell’ambito dell’abbazia di Pomposa. Lì è probabile che ricoprisse un ruolo pedagogico, occupandosi dell’istruzione musicale dei giovani destinati al canto liturgico. Tuttavia, la propensione all’innovazione gli attirò crescenti ostilità all’interno della comunità monastica, fino a costringerlo ad abbandonare l’abbazia.

Se gli ambienti monastici più ‘conservatori’ guardavano con sospetto i metodi di Guido, il vescovo di Arezzo Teobaldo, attento alle istanze riformatrici, apprezzò e accolse l’esule monaco Guido. Oltre a coinvolgerlo negli studi teologici e nel governo della diocesi, Teobaldo gli permise di continuare l’attività di insegnante di musica.

L’opera di Guido muove innanzitutto da una considerazione pratico-pedagogica. L’apprendimento dell’intero repertorio gregoriano richiedeva infatti anni di studio e di esercizio, con risultati spesso insoddisfacenti. Ciò aveva tre gravi conseguenze. In primo luogo, i cantori, assorbiti dallo studio delle melodie, tendevano a trascurare gli altri doveri religiosi connessi al loro stato clericale. In secondo luogo, se un’antichissima tradizione aveva visto nel canto concorde un segno sensibile dell’unità spirituale della Chiesa, ecco che, nell’esperienza di Guido, “quando celebriamo l’ufficio divino sembriamo più combattere fra noi che lodare Iddio. A malapena se ne trova uno concorde con un altro, non il discepolo con il maestro, non il discepolo con il compagno” (Prologus in Antiphonarium, 30-31, trad. it. Angelo Rusconi). Infine, la facilità di errore nell’esecuzione e nella trasmissione del repertorio ne comportava la disomogeneità tra le diverse chiese, minando l’intento unificante che fin dalle origini aveva caratterizzato il Gregoriano: “Esistono non già uno o almeno pochi Antifonari, ma tanti quanti sono i maestri nelle singole chiese” (Prologus in Antiphonarium, 32).

L’impostazione pratica dei trattati di Guido d’Arezzo segna un primo punto di discontinuità rispetto alla tradizione precedente. Fino ad allora, l’insegnamento musicale era stato profondamente influenzato dalla concezione pitagorica della musica, trasmessa al Medioevo cristiano attraverso il De Institutione Musica di Boezio. La concezione matematico-filosofica della musica che vi si trovava aveva favorito un approccio che dava priorità alla teoria, piuttosto che alla pratica e all’esperienza estetica.

Guido prese consapevolmente le distanze da un simile approccio: “[ho tentato di spiegare tutto] nei limiti del possibile più chiaramente e in breve di quanto abbiano fatto i filosofi. E neppure ho seguito del tutto la loro stessa via, né ho calcato le loro orme, preferendo esporre soltanto ciò che possa servire alle necessità della Chiesa e dei nostri ragazzi.” (Micrologus, Ep., 25-27).

Non si tratta solo di uno spostamento di accento dalla teoria alla pratica, ma di un vero e proprio primato dell’estetica sulla dimensione matematico-filosofica della musica. Il capovolgimento di tale rapporto emerge in maniera lampante nelle affermazioni di Guido secondo le quali, se una determinata soluzione risulta soddisfacente all’orecchio, essa può essere legittimamente adottata, anche quando dovesse esulare dalla teoria canonica: “Quest’arte ammette in sé una razionale libertà nella disposizione dei suoni. Anche se spesso non ne cogliamo il criterio, tuttavia è da considerare razionale ciò di cui la mente, sede della ragione, si diletta” (Micrologus XV, 19-20).

L’ambito che più di ogni altro garantì a Guido incomparabile fama fu quello della notazione. Fino ad allora, i libri liturgici utilizzavano prevalentemente la notazione neumatica in campo aperto, incapace di esprimere le altezze precise delle note, e che dunque presupponeva la melodia già nota, fornendo solo indicazioni generali sull’andamento musicale e sul rapporto con il testo. Tale sistema lasciava dunque irrisolte le problematiche dell’apprendimento lamentate da Guido.

Il primo tentativo di risolvere tale situazione portò all’adozione di una notazione alfabetica, che associava a ciascun suono dell’ottava una lettera. Più che un’alternativa, tuttavia, si trattava di un’aggiunta complementare ai neumi tradizionali, mancando le lettere di alcune informazioni circa il ritmo, il raggruppamento e altri dettagli esecutivi delle note.

La vera innovazione di Guido consistette nell’unione di questi sistemi. Perfezionando un’idea che era già stata dell’autore di Musica Enchiriadis, egli introdusse un insieme di linee orizzontali, ciascuna associata a una determinata altezza sonora, mediante l’uso di colori o di lettere poste all’inizio della riga. Collocando i neumi tra le righe e gli spazi così creati, sarebbe stato finalmente possibile determinare con precisione l’altezza delle note. Si tratta del medesimo principio che ancora oggi governa la notazione musicale su pentagramma.

Questo sistema di notazione conobbe un successo straordinario: lo stesso papa Giovanni XIX chiamò a Roma Guido per essere istruito della novità: “parlando di molte cose, indagando su altre, continuava a sfogliare il nostro Antifonario come se fosse un prodigio e, sforzandosi di assimilarne le regole introduttive, non desistette né si spostò dal posto in cui sedeva finché non ebbe imparato un versetto sconosciuto, conseguendo quanto si era ripromesso” (Epistola ad Michaelem, 26).

La portata di questa innovazione andava oltre la mera semplificazione dell’apprendimento. Per la prima volta, divenne possibile imparare un canto mai udito senza l’intervento diretto di un maestro. Il sistema di trasmissione orale, che aveva caratterizzato per secoli il canto ecclesiastico, iniziò così il suo declino, aprendo prospettive radicalmente nuove non solo per l’insegnamento, ma anche per la composizione e la diffusione di nuovi brani.

Infine, la notazione di Guido rappresenta un punto di svolta anche per le nostre possibilità di conoscenza della musica antica. Infatti, solo a partire da questo momento è possibile ricostruire con precisione le melodie del passato: i repertori più antichi, se privi di corrispettivi più recenti notati con il sistema di Guido, restano in gran parte indecifrabili.

L’opera di Guido d’Arezzo è preziosa anche perché ci consente di cogliere lo stato di avanzamento della pratica polifonica nell’XI secolo. Se nei trattati Enchiriadis del IX secolo l’organum era concepito come vincolato all’uso di intervalli perfettamente consonanti (dunque quarta, quinta, ottava), con le eccezioni nel caso di organum alla quarta descritte come “abusivae” dal Trattato di Colonia, nel Micrologus emerge un panorama profondamente mutato.

Guido, infatti, esclude l’uso della quinta, ammettendo invece, oltre agli intervalli ‘canonici’ di ottava e quarta, l’uso della seconda maggiore e di terze minori e maggiori.

Tale cambiamento non viene giustificato attraverso argomentazioni matematiche o speculative, ma semplicemente constatato come dato di fatto: il vecchio organum è definito “duro”, quello nuovo “molle”. Ancora una volta, dunque, Guido testimonia la crescente importanza accordata al giudizio estetico, a scapito di una concezione matematico-filosofica dell’arte musicale.

Sabato, 31 gennaio 2026