Le origini

L’Africa può essere considerata la culla del cristianesimo, dato che la sua evangelizzazione risale al periodo apostolico, legata, secondo la tradizione, al nome e all’insegnamento dell’evangelista Marco. In questa epoca, naturalmente, si fa riferimento ai soli territori che si affacciano sul Mediterraneo, gli unici conosciuti a quel tempo e rimasti tali fino all’epoca moderna, dal momento che il deserto del Sahara e le cateratte del Nilo hanno costituito per secoli una formidabile barriera naturale, che ha consentito all’area sub-sahariana di resistere, come una gigantesca bolla d’aria, alla penetrazione esterna fino al XIX secolo.

In questa prima fase la semina del Vangelo nell’Africa settentrionale fu così feconda da esprimere figure come l’apologeta Quinto Settimio Fiorente Tertulliano (155 ca.-230 ca.); Origene (185-254); sant’Antonio Abate (251-356), padre del monachesimo eremitico; sant’Atanasio di Alessandria (293 ca.- 373); sant’Agostino d’Ippona (354-430).

Questa prima semina, i cui frutti continuarono a germogliare ininterrottamente per sei secoli, venne letteralmente spazzata via dall’invasione arabo-islamica del VII secolo. Un autentico ciclone che nell’arco di sessant’anni (647-709) sconvolse l’Africa settentrionale, alterandone l’identità religiosa ed etnica, cambiando per secoli l’assetto politico, culturale ed economico dell’intera regione. Le popolazioni autoctone, infatti, arabizzate e islamizzate dopo essere state assoggettate, finirono in molti casi con il perdere la propria identità, trasformazione ricca di conseguenze se si considera che il beduino arabo è nomade per natura e musulmano per adozione, non coltiva e non alleva. E dove arriva il nomadismo, avanza il deserto, facendo così scomparire quello che per secoli era stato il «granaio dell’Impero», cioè il serbatoio alimentare dell’intero bacino del Mediterraneo. In questa fase, il deserto del Sahara continuò a svolgere la sua funzione di spartiacque fra l’Africa del nord e l’area sub-sahariana, rappresentando una barriera insuperabile per l’islam, così come lo era stata prima per chiunque altro.

La seconda fase dell’evangelizzazione

Essa si sviluppò a partire dalla metà del XV secolo, in coincidenza con il periodo delle grandi esplorazioni oceaniche, stimolate dalla volontà di trovare una via alternativa per raggiungere le Indie, aggirando la barriera costituita dall’islam. In tale contesto, che culminò con la circumnavigazione dell’Africa, avvenuta nel 1488 a opera del portoghese Bartolomeo Diaz (Bartolomeu Dias; 1450-1500), vennero esplorati numerosi tratti di costa, in corrispondenza degli attuali Stati del Benin, dell’Angola, del Congo, del Mozambico, del Madagascar, dove furono impiantate diverse stazioni, soprattutto con funzione di supporto logistico per le navi. Da queste basi costiere prese anche avvio un’attività missionaria che, senza conoscere un significativo sviluppo quanto a estensione territoriale, trovò tuttavia terreno particolarmente fertile in Congo, a seguito della conversione al cattolicesimo del re Nzinga-a-Nkuwu (1440-1509), propiziata da missionari portoghesi. Un evento che consentì di arrivare, nel 1518, alla prima consacrazione di un vescovo autoctono dell’Africa nera da parte di Papa Leone X (1513-1521). Ciononostante, l’immensa Africa interna, con la sola eccezione del Congo, continuò indisturbata a resistere alla penetrazione dell’uomo bianco, preservandosi incontaminata fino alla metà del 1800.

La terza fase dell’evangelizzazione

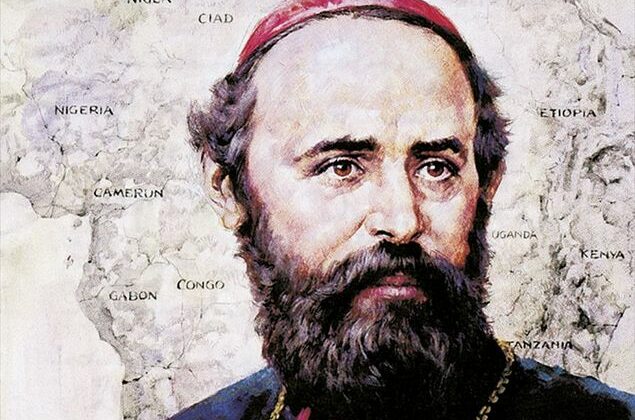

La terza, decisiva, fase dell’evangelizzazione dell’Africa avviene nel XIX secolo. Essa prese avvio con la missione cosiddetta «austriaca», perché ebbe come protagonisti religiosi provenienti da diverse provincie dell’Impero asburgico — polacchi, sloveni, tedeschi e italiani — dopo che Papa Gregorio XVI (1831-1846) aveva istituito, con un decreto del 3 aprile 1846, il Vicariato Apostolico per l’Africa Centrale. A questa spedizione, che insediò la prima base operativa dei missionari a Khartum, alla confluenza fra i due rami del Nilo che scorrevano in territorio sudanese, ne seguirono altre, che videro principale protagonista l’italiano san Daniele Comboni (1831-1881), artefice di quel Piano per la Rigenerazione dell’Africa che gli era stato ispirato il 15 settembre 1864, mentre si trovava in preghiera a Roma nella Basilica di San Pietro e che aveva poi sottoposto al beato Papa Pio IX (1846-1878), ottenendone l’approvazione. Di lui Papa Francesco ha tracciato il profilo biografico parlando il 4 febbraio 2023 nella Cattedrale di Santa Teresa a Juba, capitale dello Stato del Sudan del Sud, nel corso del suo viaggio apostolico in quelle terre.

Due erano i perni del Piano di padre Comboni: l’idea che l’Africa andasse evangelizzata per mezzo degli africani — cosa che in concreto significava sacerdoti africani, vescovi africani, seminaristi africani, missionari africani — e l’idea che la formazione dei candidati al sacerdozio in terra d’Africa andasse svolta in luoghi che non risultassero micidiali per i missionari europei, che sarebbero stati incaricati di impostarla e di dirigerla: fino ad allora infatti gli europei erano stati decimati dalle malattie, spesso prima ancora di mettere mano all’opera intrapresa.

Queste intuizioni tenevano conto dell’esperienza maturata nel corso delle prime spedizioni, che si erano rivelate effettivamente letali per la maggior parte dei missionari. Chi, per primo, si era avventurato nell’area sub-sahariana, prima ancora dell’annuncio del Vangelo, aveva infatti evidenziato le priorità di arrivare vivi a destinazione; quindi acclimatarsi; poi di sopravvivere all’assedio mortale delle zanzare portatrici delle febbri malariche e alla ferocia degli animali selvaggi; ancora, di imparare i numerosi lingue e idiomi locali; infine, di reggere l’impatto sconvolgente con popolazioni che vivevano letteralmente allo stato primitivo. Redatto il piano, padre Comboni fece quindi ritorno in Africa, dove nell’arco di sedici anni, fra il 1865 e il 1881, fece da apripista a quella grande opera di evangelizzazione, nella cui scia si collocheranno tanti altri. Il primo istituto di formazione per il futuro clero africano sorse a il Cairo e i compagni di padre Comboni, spingendosi a sud-ovest di Khartum, raggiunsero la regione del Darfur e, più a sud, i territori dell’attuale Sudan del Sud, fino ai confini con l’Uganda, a oltre 1.700 chilometri di distanza dalla capitale sudanese.

La storia successiva è quella che ha visto sorgere e operare nelle diverse regioni dello sterminato continente africano altre congregazioni missionarie.

A titolo esemplificativo e non esaustivo cito: i Missionari d’Africa, meglio conosciuti come «Padri Bianchi», che — a partire dall’Algeria — si sono poi irradiati in numerosi territori sub-sahariani; gli «Spiritani» (Congregazione dello Spirito Santo del Sacro Cuore di Maria), attivi soprattutto nelle aree francofone dell’Africa occidentale; la Società delle Missioni Africane, presente nei territori affacciati sul Golfo di Guinea; i missionari del Pontificio Istituto Missioni Estere (P.I.M.E.); i Missionari della Consolata; i «Verbiti» (Società del Verbo Divino) e i Salesiani.

Nel frattempo, la Conferenza di Berlino del 1884-1885 sanciva la spartizione dell’Africa fra le varie potenze europee, per cui, in meno di trent’anni, solo l’Etiopia e la Liberia rimanevano territori esenti da occupazione straniera: tutto il resto diventava possedimento britannico, francese, tedesco, portoghese, spagnolo, italiano e belga e olandese. La colonizzazione dell’intero continente creava una commistione tanto pericolosa quanto indesiderata fra chi in Africa era andato disinteressatamente e chi vi era stato spinto solo da un intento predatorio. Da allora è passato più di un secolo, un tempo che ha visto compiersi l’emancipazione del continente, senza che fossero dispersi i frutti di chi vi aveva impiantato il seme del Vangelo.

Eredità ed attualità della missione

Il lavoro svolto da generazioni di missionari che hanno speso la propria vita, spesso senza vedere il benché minimo frutto dei loro sforzi, suscita una domanda che induce a sua volta a una riflessione: chi glielo ha fatto fare? Che cosa ha spinto così tanti uomini a lasciare la propria terra e le proprie sicurezze, affrontando insidie, pericoli, fatiche di ogni genere, per andare ad annunciare Cristo a uomini che vivevano allo stato primitivo, da cui il più delle volte non avrebbero tratto alcun risultato? Leggendone la storia, così come emerge dai resoconti di viaggio, dai rapporti inviati ai loro superiori, dai diari e infine dalle testimonianze di chi li ha visti concretamente all’opera, l’unica risposta, che suscita grande ammirazione, è: l’hanno fatto semplicemente perché ritenevano che andasse fatto. Perché credevano che la vita meritasse di essere spesa per annunciare Cristo a chi non ne aveva mai sentito parlare. Il loro lavoro e il loro sacrificio hanno costituito, di fatto, quel processo di «impollinazione» grazie al quale altri hanno iniziato a vedere qualche risultato, cogliendone i primi frutti. Nessuno poteva prevedere che oggi, dopo così tanto tempo, siamo proprio noi occidentali a trarne beneficio, grazie alla provvidenziale onda di ritorno, in forza della quale continuano ad esserci garantiti tanto la santa Messa quanto i sacramenti, da parte di quei sacerdoti africani che sono sempre più presenti nelle nostre Chiese, sempre più vuote di fedeli ma anche di ministri. In tutto ciò possiamo scorgere l’azione provvidenziale dello Spirito Santo, che soffia dove vuole. Se quindi l’Occidente ha voltato le spalle a Cristo e alla Chiesa, niente di più naturale che questo stesso Spirito vada a inculturare la fede ad altre latitudini, presso altri popoli, manifestando così la ricchezza e la fecondità di cui è portatore il cristianesimo.

Per approfondire (in lingua italiana)

San Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica «Ecclesia in Africa», del 14 settembre 1995 (per ripercorrere le varie fasi dell’evangelizzazione del continente africano);

John Reader, Africa. Biografia di un Continente, Mondadori, Milano 2017 (per una storia globale dell’Africa, a partire dal periodo preistorico e dalla comparsa dell’uomo);

Gianpaolo Romanato, L’Africa Nera fra Cristianesimo e Islam. L’esperienza di Daniele Comboni”, Corbaccio, Milano 2003 (sull’epopea della prima penetrazione missionaria verso le sorgenti del Nilo);

Federico Rampini, La speranza africana, Mondadori, Milano, 2023 (una fotografia sull’attualità geopolitica del continente africano e sui complessi post-coloniali che condizionano le politiche occidentali verso l’Africa).

Venerdì, 26 aprile 2024