di Alessandro Massobrio (1950-2007)

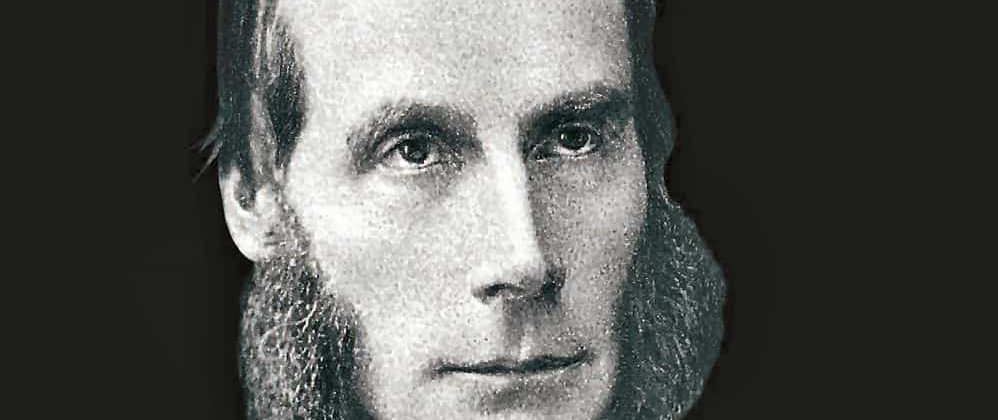

Numa-Denis Fustel de Coulanges (1830-1889)

1. Il «caso Fustel de Coulanges»

«Il misconoscimento di Fustel de Coulanges si può avvicinare a quello di Mistral. Come Mistral è il più grande poeta del XIX secolo francese, Fustel è senza contraddizione il più grande storico» (Daudet, 124). Questa affermazione, che Léon Daudet (1867-1952), il celebre polemista d’Action Française, inserisce in uno dei suoi pamphlet più violenti, Le stupide XIXème siècle, del 1922, fa giustizia di due colpe di tentata rimozione, di cui si era macchiato l’Ottocento, che pure è stato a lungo contrabbandato come l’epoca della «religione della libertà».

Due tentativi di rimozione, il primo dei quali a danno dell’arte, intesa come tradizione e conservazione di valori perenni, di cui Frédéric Mistral (1830-1914), il poeta della Provenza, era stato il più significativo rappresentante. L’altro contro la storia, concepita come rilettura del passato, libera da pregiudizi pseudo-scientifici e da ideologie anti-storiche.

Numa-Denis Fustel de Coulanges non soltanto è il maggior esponente di questo tipo di concezione della storia nell’ambito della cultura del suo tempo, ma anche l’indiscusso anticipatore di una temperie nuova, che avrebbe, dopo di lui, trionfato, grazie anche a uno dei suoi maggiori discepoli, quell’Edwin Rohde (1845-1898), che pure risente ancora, in misura forse maggiore del suo stesso maestro, dell’evoluzionismo, instaurato nelle discipline storiche dai seguaci di Herbert Spencer (1820-1903).

2. La formazione

E dire che anche Fustel de Coulanges, nato a Parigi nel 1830 e accolto, sempre a Parigi, fra gli studenti dell’École Normale Supérieure nel 1850, certamente si era imbevuto sia del razionalismo di René Descartes (1596-1650), sia dello scientismo positivistico di Auguste Comte (1798-1857). Ma, poi, l’amore per l’antichità greco-romana, che lo aveva spinto a visitare di persona i luoghi dove si erano svolte le vicende della storia classica, comincerà a operare in lui una sorta di risveglio. Egli avverte che il respiro profondo del passato sfugge al culto archeologico del documento, che pretende di risolvere l’uomo — che poi è quello di sempre — soltanto nell’erudizione epigrafica e nella compulsazione delle fonti. L’uomo è fondamentalmente un perché, una domanda religiosa rivolta al cosmo che lo circonda.

Questa concezione viene rafforzata in Fustel de Coulanges dal soggiorno presso l’École Française di Atene. Dal 1853 al 1855 è a Chio, occupato a studiare la storia dell’isola, di cui fornisce notizie importanti sulla Revue des Questions Historiques del 1856. Nel 1858 sostiene la tesi di dottorato con una dissertazione su Polybe ou la Grèce conquise par les Romains, nella quale comincia ad affacciare seri dubbi sull’effettiva bontà delle rivoluzioni, rispetto alle quali sono preferibili, in genere, i regimi aristocratici e conservatori.

3. L’attività didattica e l’opera

Tornato in Francia, insegna dapprima nel liceo di Amiens, nel nord della Francia, poi al Saint-Louis di Parigi. Infine, nel 1860, è nominato professore di Storia presso la facoltà di Lettere di Strasburgo, dove rimane sino al 1870, nonostante il clima infuocato che si doveva respirare in quella città di frontiera, da sempre contesa tra Francia e Germania, proprio negli anni in cui finalmente esplodeva il conflitto fra le due nazioni.

Ma il 1870 è anche l’anno del riconoscimento ufficiale dei meriti di Fustel de Coulanges. Richiamato a Parigi, come maître de conférences, presso quell’École Normale che aveva frequentato da studente, viene, in quella stessa primavera, incaricato da Napoleone III (1808-1873) di un corso di lezioni da tenere a corte. Cinque anni dopo diveniva professore alla Sorbona.

Da allora fino alla morte, avvenuta a Massy il 12 settembre 1889, la vita del grande storico si snoda in un silenzio operoso, in cui la ricerca paziente è illuminata da un’intuizione originalissima, spesso ribelle all’ossequio delle «autorità» riconosciute.

Proprio il suo atteggiamento di assoluta indipendenza attira su Fustel de Coulanges la critica di Giorgio Pasquali (1885-1952) che, in un celebre saggio premesso all’edizione italiana de La cité antique, faceva notare come lo storico francese si fosse servito di miti e di leggende, senza tener in alcun conto la critica razionalistica di Karl Otfried Müller (1797-1840) e di Barthold Georg Niebhur (1776-1831). Giudizio, per altro, infondato, dal momento che non tiene conto della conoscenza che lo storico francese possedeva in proposito, grazie alla lettura dell’opera di Gabriel Monod (1844-1912).

4. Religione, famiglia e proprietà

Comunque, ne La cité antique, il capolavoro dello storico francese, pubblicato a Parigi nel 1864, proprio sotto questo aspetto, oltre che sotto quello religioso, si manifestano le maggiori affinità fra Fustel de Coulanges e ilpensatore napoletano Giambattista Vico (1668-1744). In entrambi gli autori mito e leggenda sono, infatti, ritenuti «veri» nel senso sapienziale del termine. La verità in essi contenuta non è certamente quella dei moderni, che sottopongono il mondo alla propria Vernunft — la ragione degli illuministi —, per «depurarlo» dalle incrostazioni religiose. Anzi, è proprio la religione, modo d’essere connaturale all’uomo antico, a esprimere, con i suoi miti, quanto egli ha fatto e quindi ritiene vero: «verum et factum convertuntur», «il vero e il fatto coincidono».

Da questo presupposto si muove la riflessione storica ne La cité antique. Le istituzioni del mondo classico devono essere ricondotte alla religione e, in particolare, a quella speciale religione che è il culto dei defunti: gli avi proteggono i propri discendenti sulla terra e questi ultimi, con i sacrifici propiziatori, compiuti sulle pietre sepolcrali, assicurano a quelli la felicità dell’oltretomba. Nasce così fra vivi e morti un legame profondo, che non solo dà origine alla famiglia, prima comunità naturale, di cui il pater diviene anche il sacerdos, ma fonda, al tempo stesso, la proprietà privata. E la proprietà privata è dunque, in origine, solamente l’inviolabilità della terra dove sono le tombe degli avi e, dal momento che servi e clienti sono vincolati dalla condivisione dei culti familiari, ecco profilarsi all’orizzonte della polis il ghénos e a quello dell’urbs la gens. Si tratta di termini di origine indoeuropea, che nascono dalla medesima radice per indicare quella famiglia «allargata», i cui vari rami sono tenuti insieme dal culto comune di una comune divinità.

Poste queste premesse, non riesce difficile a Fustel de Coulanges mostrare la medesima origine anche per curie e per tribù, collegate queste ultime ormai non più dalla religione dei trapassati ma da quella di un uomo divinizzato, che diventa l’eroe eponimo di un intero gruppo.

In questo modo la città antica viene a configurarsi come un organismo sociale che ha le proprie radici nella religione familiare e nella tradizione aristocratica. A tal punto intrecciate che sarebbe stato impossibile distinguere fra singolo e popolo, fra doveri etico-religiosi del cittadino e doveri etico-religiosi della collettività. L’avvento della plebe nell’ordinamento gentilizio e l’opera di progressiva razionalizzazione introdotta e realizzata dalla filosofia greca avrebbero incrinato questa struttura originaria, poi ricomposta all’interno d’una equilibrata prospettiva gerarchica dal messaggio del cristianesimo, che distingue con precisione il destino del singolo da quello del tutto cui il singolo appartiene.

Si trattava, dunque, di una lettura basata sulla glottologia comparata, che oggi, nonostante le critiche di Pasquali, torna a rivelarsi d’estrema attualità, tanto da confermare l’infondatezza delle tesi materialistico-evoluzionistiche, che Fustel de Coulanges ebbe il merito, fra i primi, di confutare ne La cité antique e che negavano alla famiglia un ruolo originario nell’ambito della società umana, facendola precedere da una non meglio identificata «orda», in cui tutto sarebbe stato comune, dai beni alle donne.

Sicché il pensiero di Fustel de Coulanges — ripreso da padre Agostino Gemelli O.F.M. (1878-1959) ne L’origine della famiglia. Critica della dottrina evoluzionista del socialismo ed esposizione dei risultati delle richerche compiute secondo il metodo psicologico-storico, del 1921 — veniva a confutare i sostenitori di un comunismo originario, che avrebbe, in seguito, lasciato il posto alla famiglia monogamica come il caos al cosmo.

5. Contro le «due France»

Se ne La cité antique aveva sostenuto l’origine naturale della famiglia, dalla quale sarebbe poi derivata la proprietà privata, nella Histoire des institutions politiques de l’ancienne France, pubblicata in prima edizione nel 1875, Fustel de Coulanges rivendica tale connessione anche per la Francia, che pure la storiografia germanofila del tempo, soprattutto dopo la vittoria della Prussia nella guerra del 1870-1871, considerava, dal punto di vista istituzionale, come un’appendice del mondo tedesco.

Contro questa concezione lo storico combatte duramente e non soltanto con gli scritti. Tanto che nel 1870 osa entrare in polemica sul carattere francese dell’Alsazia con un’autorità indiscussa come Theodor Mommsen (1817-1903) e nel 1872 non ha esitazioni a recarsi a Strasburgo, ove, nel corso di una conferenza, auspica il trionfo della Francia sul Reno.

In realtà, il nazionalismo di Fustel de Coulanges non è fine a sé stesso. Egli, infatti, sostenendo la «gallicità» della Francia, ne esaltava indirettamente la romanità. Una romanità che si era trasmessa, tutta intera, attraverso lo Stato merovingio e carolingio, dal Basso Impero all’Alto Medioevo. Sicché il regime feudale veniva a essere non già una creazione germanica, ma un naturale sviluppo delle istituzioni romane preesistenti.

E dimostrava il suo assunto analizzando «beneficio», «vassallaggio» e «immunità», le tre istituzioni che concordemente gli storici pongono alla base del regime feudale. Ebbene, secondo Fustel de Coulanges, esse avrebbero corrisposto al praecarium, la concessione temporanea di terre, al padronato e al latifondo, grazie al quale i grandi proprietari, svincolatisi da una ormai indebolita autorità centrale, avrebbero goduto, già in età romana, di un’autorità quasi assoluta sui propri soggetti. Così Fustel de Coulanges si poneva, nell’ambito della grande controversia fra romanisti e germanisti, che divideva a quel tempo il mondo accademico, ai fianco dei primi. Ma la sua presa di posizione presupponeva anche un duplice e nobile atteggiamento spirituale. In primo luogo, opponendosi al germanesimo, egli si opponeva pure a ogni tipo di razzismo, volto a esaltare la superiorità dei popoli anglosassoni — o ariani — su quelli meridionali. Un razzismo che le teorie di Joseph-Arthur de Gobineau (1816-1882) e di Houston Stewart Chamberlain (1855-1927) cominciavano a diffondere anche in ambito scientifico. Secondariamente, Fustel de Coulanges si impegnava nella buona battaglia per la pacificazione e per l’unità nazionale, contro la tesi che ancora Léon Daudet definisce delle «due France». Ossia contro l’opinione secondo la quale l’intero mondo dell’«antico regime»», con il suo clero e la sua nobiltà di sangue, fosse solamente la filiazione più o meno diretta dei germani invasori, che avrebbero strappato quanto legittimamente apparteneva a contadini e a borghesi, eredi della precedente civiltà gallo-romana.

Così, mostrando che in Francia la proprietà non è un furto e che la differenza di classe non può ridursi alla brutale espropriazione compiuta dai vincitori sui vinti, Fustel de Coulanges poteva dire di avere assolto il proprio compito di storico, di cristiano e di figlio della sua terra. Nonostante il silenzio di cui non soltanto «lo stupido XIX secolo» avrebbe continuato a circondarlo.

Alessandro Massobrio (1950-2007)

24 ottobre 2018

Per approfondire: Numa-Denis Fustel de Coulanges, Polibio ovvero la Grecia conquistata dai Romani, trad. it., a cura di Folco Martinazzoli (1912-1962), Laterza, Bari 1947; Idem, La città antica, trad. it., con prefazione di Giorgio Pasquali (1885-1952) e nota introduttiva di Giovanni Pugliese Carratelli (1911-2010), Sansoni, Firenze 1972; Francesco Cognasso (1886-1986), voce Fustel de Coulanges, in Enciclopedia Italiana, vol. XVI, 1932, pp. 225-226; Léon Daudet, Lo stupido XIX secolo, trad. it., Edizioni de «il Borghese», Milano 1973, pp. 115-116 (n. ed., Oaks, Milano 2017); e Andrea Galatello Adamo, Le mura e gli uomini. Società e politica in N. D. Fustel de Coulanges, ESI. Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1987.