ENZO PESERICO, Cristianità, n. 312 (2002)

1. Globalizzazione e nuova precarietà del lavoro

I problemi correlati al lavoro sono costantemente oggetto d’attenzione da parte del mondo politico italiano, in quanto immersi in una situazione di generale instabilità e di mutazione delle tipologie e delle modalità della prestazione lavorativa. Questa situazione mette in crisi i sistemi di legislazione del lavoro e di relazioni industriali — ossia il complesso delle relazioni fra i soggetti economico-sociali di uno Stato — ed erode i sistemi previdenziali e di sicurezza sociale del mondo occidentale, consolidati nel corso del secolo XX.

In particolare — osserva il sociologo Pierpaolo Donati — si assiste a una “morfogenesi del lavoro” (1) per la quale “qualsiasi attività può diventare, a certe condizioni, un lavoro, così come qualsiasi occupazione può svanire da un giorno all’altro” (2). Il contesto di tale trasformazione profonda del lavoro, o più correttamente il terreno di coltura di questa modificazione strutturale dell’attività lavorativa, è lo sviluppo dell’information technology, a sua volta potente acceleratore di processi culturali, che si muovono nel quadro di un’economia di mercato sempre più spersonalizzata e insensibile alle influenze politiche nazionali — in questo senso, quindi, globalizzata —, nella quale diventa arduo preservare quelle esigenze minime di stabilità dell’attività lavorativa, che permettono alla persona adulta di evitare la precarizzazione della propria esistenza.

Infatti, “[…] nessun lavoro sembra essere immune dall’incertezza della sua stabilità, continuità, regolarità” (3): in poco tempo, una posizione di lavoro ritenuta essenziale può diventare superflua; oppure, un’azienda può passare da guadagni vertiginosi a perdite colossali, può spostare la produzione da un continente all’altro, o semplicemente eliminare interi settori terziarizzandoli a soggetti specializzati.

Inoltre — come osserva l’economista Stefano Zamagni — è venuta meno anche la convinzione, radicata nelle società post-industriali avanzate, secondo cui la disoccupazione prodotta da un ciclo congiunturale sfavorevole sarebbe stata riassorbita dal successivo ciclo favorevole: la nuova incertezza è che, al contrario, si esce da un ciclo recessivo con una disoccupazione ancor più alta (4), consapevoli inoltre che più aumenta la centralità della conoscenza — intesa in termini economici come “saper fare”, know-how, e non come “saper essere” — nel contenuto dell’attività lavorativa, più la disoccupazione genera una perdita di abilità cognitiva, perché — come nota l’economista indiano Amartya Sen —, se è vero che le persone imparano facendo, è pur vero che disimparano non facendo (5).

Così, si è potuto definire la disoccupazione un male incurabile dell’economia mondiale e, parafrasando la discutibile tesi del politologo statunitense Francis Fukuyama sulla “fine della storia” (6), si è inoltre teorizzata la “fine del lavoro”, cioè l’esaurimento del progetto, peraltro d’origine socialista, di una società fondata sul lavoro (7).

2. I nodi del mercato del lavoro in Italia

In questo contesto economico globalizzato, per poter valutare il significato dello scontro politico aperto in Italia sui temi del lavoro è opportuno evidenziare sinteticamente quali sono i nodi peculiari della situazione del mercato del lavoro nel Paese.

A. Elevata disoccupazione

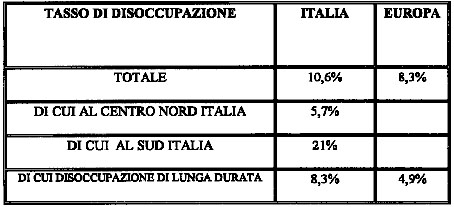

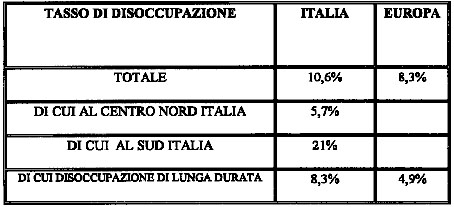

Anzitutto l’elevato tasso di disoccupazione rispetto alla media dei Paesi dell’Unione Europea, con caratteristiche peraltro di forte discrepanza territoriale, come evidenzia la seguente tabella:

Fonte: ISTAT. Istituto Nazionale Di Statistica, cit. in Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia. Proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità. Roma ottobre 2001, in <www.minwelfare.it>, tav. 3 e § 2.3.

Leggendo “dentro” il dato numerico si possono cogliere alcune peculiarità della situazione italiana:

— il profondo squilibrio del rapporto fra domanda/offerta di lavoro esistente fra le regioni del Nord Italia e in parte del Centro e quelle del Mezzogiorno: nelle prime la disoccupazione reale — se si eccettua il fenomeno preoccupante dei disoccupati “brizzolati”, ossia delle persone cinquantenni che perdono l’impiego e rimangono definitivamente escluse dalle opportunità del mercato del lavoro — registra tassi pressoché fisiologici, mentre comincia a farsi sentire fortemente la domanda inevasa di personale specializzato, nonché quella di bassa qualifica, coperta dall’immigrazione extracomunitaria; nelle seconde la carenza strutturale di lavoro si accompagna a fenomeni estesi di lavoro irregolare e sommerso;

— l’alto tasso di disoccupazione di lunga durata, che comprende sia giovani inoccupati, senza precedenti esperienze lavorative, che disoccupati, cioè persone rimaste a lungo alla ricerca di nuova occupazione.

B. Basso tasso di occupazione

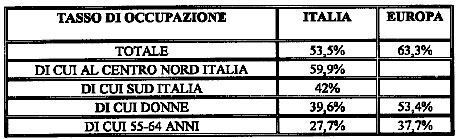

In secondo luogo, si osservi la seguente proiezione di dati:

Fonte: ISTAT. Istituto Nazionale Di Statistica, cit. in Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia. Proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità. Roma ottobre 2001, in <www.minwelfare.it>, tav. 3 e § 2.3.

Ricordando che per tasso di occupazione s’intende la percentuale dei lavoratori occupati rispetto a quelli ricompresi nella fascia d’età potenzialmente attiva, ossia fra i 15 e i 64 anni, e che evidentemente dev’essere considerato in modo positivo l’inserimento dei giovani nel sistema scolastico, con conseguente ritardato inizio dell’attività lavorativa, colpisce invece il basso tasso di occupazione, rispetto alla media europea, delle persone sopra i 55 anni e delle donne. A tale riguardo si può sommariamente osservare che

— il basso tasso di occupazione femminile è da correlare anche alle gravi carenze di sostegni alle famiglie con figli minori e alla scarsa diffusione del lavoro part time, con conseguente divaricazione coatta fra la scelta della maternità e quella di un lavoro di qualità;

— per gli over 55 è da sottolineare la disincentivazione fiscale e previdenziale, perseguita dai governi di centrosinistra, a ricercare un’occupazione da parte di soggetti già in pensione, nonché l’abnorme ricorso, fino agli anni 1990, all’istituto del prepensionamento per effettuare le ristrutturazioni dei grandi gruppi industriali e degli enti pubblici economici;

— non deve inoltre essere sottovalutato il fenomeno degli “scoraggiati”, cioè delle persone — soprattutto donne, ma anche giovani e over 50 — che non cercano più un lavoro perché non hanno alcuna speranza di trovarlo.

C. “Nanismo” delle imprese

Un terzo nodo del mercato del lavoro italiano è rappresentato dallo spostamento delle opportunità occupazionali dall’area industriale a quella dei servizi, e soprattutto dalla grande azienda a quella medio-piccola. Fenomeno quest’ultimo non negativo in sé, e che anzi costituisce la forza del tessuto economico del Nord-Est, ma che introduce una certa fragilità del sistema occupazionale in periodi di contrazione economica, a causa delle scarse risorse finanziarie e quindi di capacità d’investimento possedute dalla piccola e media impresa (8).

D. Il costo del lavoro e la crisi del sistema previdenziale

Un quarto, ma fondamentale, nodo è rappresentato dal costo del lavoro. In sintesi, fra oneri fiscali, assistenziali e previdenziali diretti e indiretti, attualmente una retribuzione netta mensile di 1.000 euro percepita da un lavoratore dipendente costa al datore di lavoro oltre 2.000 euro e, se la retribuzione sale, la forbice si allarga ulteriormente. Nessuna politica del lavoro potrà favorire lo sviluppo di un’occupazione sana, se non si opera una consistente riduzione di questo enorme cuneo posto fra vantaggio reale per il lavoratore e costo delle retribuzioni per l’impresa.

Ma su questa situazione si stende l’ombra dello stato comatoso del sistema previdenziale, tenuto in vita solo dal polmone artificiale della spesa pubblica, e destinato nei prossimi anni a ineluttabile decomposizione a causa del fenomeno del “suicidio demografico” (9) italiano, cioè del crollo dell’indice sintetico di fecondità, che con il suo 1,25 è abbondantemente inferiore al tasso del 2,1, necessario per garantire il ricambio generazionale (10). Già nel 2001 il numero delle pensioni erogate dagli enti previdenziali, pari a 22,2 milioni, ha superato il numero dei lavoratori attivi che versano contributi previdenziali, pari a 21,7 milioni (11). Ma siamo solo agl’inizi, perché nei prossimi anni andranno in pensione gli ex bimbi del baby boom degli anni 1960, e in rapida successione si sentirà poi l’effetto del crollo demografico, rimpiazzabile soltanto con crescenti iniezioni d’immigrati. Da un lato, ciò rende progressivamente insopportabile l’impegno economico richiesto alle giovani generazioni per sostenere la spesa pubblica, necessaria al mantenimento della popolazione anziana, in un quadro fra l’altro d’innalzamento della speranza di vita media individuale; dall’altro, rende problematica l’azione legislativa fondamentale per favorire una seria politica dei salari, che stimoli la crescita di un’occupazione sana, cioè la riduzione del peso dei contributi pensionistici sulle retribuzioni, oggi mediamente gravante per oltre il 32%.

3. La mappa dei lavori e le “nuove povertà”

Passando ora in rapida rassegna l’area degli occupati e le tipologie di lavoro esistenti, dev’essere in primo luogo rilevato il fenomeno della crescita costante e abnorme del lavoro atipico — collaborazioni coordinate e continuative e lavoro autonomo occasionale — e delle nuove professioni, sovente esercitate nella forma dell’impresa individuale, le “partite IVA”, cui contemporaneamente s’accompagna la costante diminuzione, soprattutto fra i giovani, del lavoro dipendente a tempo indeterminato — quindi tendenzialmente più stabile — e la crescita del lavoro dipendente precario o di breve durata: lavoro temporaneo, a termine, tirocini formativi, e così via.

In generale le forme e le condizioni convenzionalmente racchiuse nel tipo sociologico “lavoro individuale” occupano oggi in Italia, secondo le rilevazioni del Censis, il Centro Studi Investimenti Sociali, circa 13 milioni di persone (12), fra lavoratori dipendenti, autonomi e imprese individuali, e manifestano un processo di cambiamento strutturale delle modalità di lavoro difficilmente sussumibile nelle tipologie giuridiche indicate dal codice civile, fondate sul binomio del “lavoro subordinato” e del “lavoro autonomo”, ancora fecondo giuridicamente, ma inadatto a rappresentare e a tutelare la realtà dei “nuovi lavori”.

Infatti, insieme alla rilevanza sociologica del dato, che conferma per certi versi un processo di frammentazione e di decomposizione sociale, per il quale la precarietà del lavoro e l’assenza di responsabilità sociali sembrano per non pochi individui frutto di una scelta e cessano di essere dei disvalori, deve peraltro essere rilevato che, oltre al fenomeno del lavoro sommerso, cioè evasivo di tasse e di contributi, dietro il “popolo delle partite IVA” e quello dei lavoratori temporanei oppure occasionali si nasconde un’elevata percentuale di lavoro semi-irregolare, cioè di lavoro subordinato, variamente simulato in autonomo, cooperativo o interinale, e comunque ad alto tasso di precarietà (13).

Per completare un quadro di riferimento sia pure sommario, non va infine dimenticato il fenomeno dei working poors, ossia la diffusione di un’area di povertà fra gli occupati precari a bassa professionalità. Fra gl’italiani questa precarietà diffusa è ancora socialmente mascherata grazie alla supplenza esercitata dalla famiglia, che “occulta” il basso reddito del suo componente adulto continuando ad assisterlo per molti anni nei bisogni primari. Fra gl’immigrati, invece, s’ingrossa l’area preoccupante del lavoro nero, favorita anche da un’immigrazione non controllata che, alimentando l’economia sommersa, abbassa la qualità del mercato del lavoro.

D’altra parte, occorre purtroppo inscrivere nell’area dei working poors anche una rilevante quota di famiglie, che sono le più colpite dalla generale persecuzione fiscale operata nei confronti del ceto medio, e che vengono altresì immiserite dall’assenza di adeguati servizi di welfare diversi dallo statalismo assistenziale. Statalismo, quindi, più che altro dannoso: infatti, da un lato eroga assegni per il nucleo familiare riservati praticamente ai soli lavoratori dipendenti e che, collegati come sono pedissequamente al reddito dichiarato dalla famiglia — “più guadagni meno prendi” — e non invece alle effettive esigenze di natura economica relative all’educazione e alla crescita dei figli, più che realizzare una politica di promozione della famiglia e della natalità si concretizzano in inadeguati strumenti di “sostegno” alle fasce meno abbienti. Dall’altro, nega di fatto alle famiglie non benestanti la libertà di scelta educativa o i più elementari servizi per i portatori di handicap, per gli anziani a carico o per le madri che scelgono di lavorare (14).

4. Statalismo o liberismo?

Mentre le diagnosi di quadro sul mercato del lavoro in Italia, sopra riassunte, sono generalmente condivise, con accenti diversi, da tutti gli operatori economici e giuridici del lavoro, le terapie politiche proposte non potrebbero essere più dissimili. Se, nella galassia della sinistra italiana, esse spaziano dal socialismo cubano del Partito della Rifondazione Comunista all’individualismo liberista/libertario dei Radicali Italiani, nel centrodestra le posizioni oscillano fra il rilancio dell’economia sociale di mercato e la deregulation liberista.

Mi limito quindi ad alcune osservazioni. Anzitutto, la constatazione che l’utopia dei socialdemocratici europei, tesa a eliminare la piaga della disoccupazione attraverso lo slogan “lavorare meno, lavorare tutti” (15), è clamorosamente fallita in tutta Europa, dimostrando la fallacia delle teorie che l’avevano alimentata e contribuendo alla débâcle degli esecutivi che l’avevano promossa, come il governo guidato dal socialista Lionel Jospin in Francia. In Italia, per esempio, lo sviluppo economico del Nord-Est mostra nei fatti che le opportunità di lavoro sono essenzialmente correlate allo sviluppo della libera intrapresa economica, e quindi alla realizzazione di uno slogan ben più provocatorio e impegnativo del precedente: “lavorare di più, lavorare meglio”; in altri termini, qualsiasi programma inteso a favorire la nascita di nuovi posti di lavoro deve muoversi sul terreno della competitività, sapendo che in un’economia globalizzata — e, quindi, sostanzialmente de-localizzata a causa dell’introduzione delle nuove tecnologie — solo l’aumento dei margini di competitività delle imprese genera nuova occupazione locale.

Tuttavia, sarebbe del pari utopistico, e quindi ideologico, pensare che l’esistenza di un sistema d’imprese competitivo — benché doverosamente da favorire, in quanto solo imprese sane e in grado di affrontare le sfide continue, generate dal mercato internazionale, possono crescere e incrementare jobs, posti di lavoro — elimini la disoccupazione: gli economisti dimostrerebbero facilmente che non è così.

Zamagni, indicando nella competitività la regula aurea dell’occupazione, ha però chiaramente evidenziato l’impossibilità d’incrementare continuamente e sine die produttività delle imprese, consumi dei beni/servizi prodotti e occupazione, in un contesto culturale paradossalmente insieme individualistico ed egalitario, nel quale scompare l’agire per il bene comune e importa soltanto sopraffare l’avversario di oggi per sopravvivere economicamente (16).

Si mostra quindi più adeguato, in tale contesto, l’itinerario interpretativo proposto dalla dottrina sociale della Chiesa, che “[…] non è una “terza via” tra capitalismo liberista e collettivismo marxista“ (17), e “non è neppure un’ideologia“ (18) ma, piuttosto, “un insieme di principi di riflessione e di criteri di giudizio, e quindi di direttive di azione“ (19), che la rendono parte integrante della concezione cristiana della vita. Il Magistero rifiuta il sistema socialcomunista, cioè il capitalismo di Stato, indica la via dell’economia d’impresa e insegna pure che un mercato senza regole genera forme nuove di povertà e tende ad annientare tutto quanto non è economicamente apprezzabile: Giovanni Paolo II, nell’enciclica Centesimus Annus (20), dopo aver ricordato la concezione tradizionale sul diritto naturale di proprietà privata e la sua essenziale funzione sociale, loda l’economia d’impresa, “[…] la cui radice è la libertà della persona” (21), e liquida il collettivismo marxista, che “[…] non sopprime l’alienazione, ma piuttosto l’accresce, aggiungendovi la penuria delle cose necessarie e l’inefficienza economica” (22), ponendosi quindi questa domanda: “[…] si può forse dire che, dopo il fallimento del comunismo, il sistema sociale vincente sia il capitalismo, e che verso di esso vadano indirizzati gli sforzi dei Paesi che cercano di ricostruire la loro economia e la loro società? È forse questo il modello che bisogna proporre ai Paesi del Terzo Mondo, che cercano la via del vero progresso economico e civile?

“La risposta è ovviamente complessa. Se con “capitalismo” si indica un sistema economico che riconosce il ruolo fondamentale e positivo dell’impresa, del mercato, della proprietà privata e della conseguente responsabilità per i mezzi di produzione, della libera creatività umana nel settore dell’economia, la risposta è certamente positiva, anche se forse sarebbe più appropriato parlare di “economia d’impresa”, o di “economia di mercato”, o semplicemente di “economia libera”. Ma se con “capitalismo” si intende un sistema in cui la libertà nel settore dell’economia non è inquadrata in un solido contesto giuridico che la metta al servizio della libertà umana integrale e la consideri come una particolare dimensione di questa libertà, il cui centro è etico e religioso, allora la risposta è decisamente negativa” (23).

5. La preparazione ideologica dello scontro sociale: l’articolo 18, ultima frontiera della lotta di classe

Definita, sia pure per grandissime linee, la cornice di riferimento delle tematiche sul lavoro, lo scenario politico italiano del primo semestre del 2002 è stato assorbito in larga parte dai temi di riforma della legislazione del lavoro e dal conflitto sociale, che attorno a essi è stato alimentato.

Nell’ottobre del 2001 il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicava il Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia (24), opera di un team di esperti coordinati dal giuslavorista Marco Biagi (1950-2002), contenente una serie di proposte preparatorie a una riforma articolata in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale. La proposta di riforma recepisce le raccomandazioni rivolte alla Repubblica Italiana dall’Unione Europea in relazione agli obiettivi concordati dagli Stati membri nella sessione straordinaria del Consiglio Europeo di Lisbona, in Portogallo, del 23 e 24 marzo 2000, e illustrati in European Governance: a White Paper, del 25 luglio 2001 (25).

Il Consiglio dei Ministri, approvando la richiesta di delega al Parlamento per promuovere le riforme suggerite nel Libro bianco, il 15 novembre 2001 presentava il disegno di legge A.S. 848 — Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro —, peraltro redatto con una certa frettolosità, che prevedeva la realizzazione di cospicui interventi in materia d’incrocio fra domanda e offerta di lavoro, incentivi all’occupazione d’inoccupati e di disoccupati, ammortizzatori sociali per lavoratori licenziati, agevolazione del lavoro a tempo parziale, disciplina e tutela dei nuovi lavori, incentivi alle assunzioni stabili anche attraverso la deroga alla vigente disciplina sanzionatoria dei licenziamenti illegittimi, prevista dall’articolo 18 della legge n. 300 del 1970, conosciuta come Statuto dei lavoratori.

Su tali materie il Governo avviava quindi il confronto con le parti sociali utilizzando un modello di relazioni industriali fondato sul principio di sussidiarietà, che “[…] deve secondo il Governo applicarsi anche nel rapporto fra intervento pubblico e attività delle parti sociali” (26), secondo la metodologia del cosiddetto “dialogo sociale”, illustrata nello stesso Libro bianco, in base alla quale il potere esecutivo, nazionale o regionale, valutando l’opportunità d’introdurre norme in un determinato settore, offre alle espressioni organizzate della società civile, portatrici d’interessi collettivi in materia — nella fattispecie alle associazioni sindacali degl’imprenditori e dei lavoratori —, la possibilità di negoziare sul tema. Se le parti sociali concludono un accordo entro termini prestabiliti, il Governo sigla l’impegno politico di tradurre l’accordo in norma di legge; se ciò non avviene, l’Esecutivo prosegue nell’iniziativa legislativa secondo l’iter parlamentare e senza pretendere unanimismi.

Il modello del dialogo sociale così inteso si distingue da quello seguito finora dai governi italiani, cosiddetto della “concertazione”, secondo il quale le politiche del lavoro e della previdenza sociale erano concertate fra Governo e organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, di fatto esercitando un’azione negoziale simile a quella suggerita dal Libro bianco, anche se non formalizzata nei tempi e nelle procedure. Ma il metodo della “concertazione” non poneva distinzioni fra responsabilità politica, quindi parlamentare, e rappresentanza d’interessi collettivi: pertanto, in caso di mancanza d’accordo fra tutte le parti sociali, l’espressione di un veto a legiferare da parte del soggetto sociale in disaccordo, dotato di rappresentatività, cioè di forza politico-istituzionale, bloccava di fatto l’azione di riforma dell’Esecutivo. Un esempio degli effetti diversi generati dai due modelli di processo decisionale riguarda la trasposizione della direttiva europea sui contratti a termine, che in Italia è stata preceduta da un’intesa fra le parti sociali, non sottoscritta dalla CGIL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro. Il governo presieduto dal professor Giuliano Amato rifiutò di trasporre in legge tale intesa, in quanto non sottoscritta da tutti i sindacati rappresentativi e quindi priva, a giudizio dell’allora ministro del Lavoro sen. Cesare Salvi, di quell’unanimità sindacale condicio sine qua non per poterla considerare utile ai fini traspositivi: tesi peraltro solo strumentale e priva di ogni fondamento giuridico (27). Invece il governo guidato dall’on. Silvio Berlusconi l’ha riproposta immediatamente e, nonostante il veto della CGIL, l’ha trasposta in legge.

Applicato il modello del dialogo sociale al progetto di riforma, contenuto nel disegno di legge 848, il confronto fra Governo e parti sociali si è rapidamente trasformato in uno scontro aperto con le principali confederazioni sindacali — CGIL, CISL, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, e UIL, l’Unione Italiana del Lavoro —, che reclamavano l’eliminazione dal disegno di legge delle parti riguardanti le modifiche all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori quale condizione per l’apertura del tavolo negoziale.

L’articolo 18 è diventato così il terreno strumentale di un aspro scontro sociale, che si riapre in Italia all’inizio del 2002 con una radicalità di posizioni da parte della sinistra sindacale e con una violenza di toni che richiama alla memoria degli osservatori più attenti il clima di contestazione sindacale degli anni 1970. Tuttavia il contesto economico-produttivo di quegli anni è stato talmente stravolto dalle grandi ristrutturazioni industriali e dall’introduzione dell’information technology da situare lo scontro sociale odierno più nella virtualità dei mass media che davanti ai cancelli delle poche grandi fabbriche rimaste.

In realtà, come aveva più volte sottolineato lo stesso Biagi, lo scontro acceso sulla modifica dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, proposta dal Governo all’interno di un piano articolato di riforma delle leggi sul lavoro e sulla previdenza, pur se di una certa rilevanza sotto il profilo politico, trattandosi di una norma-simbolo dello Statuto dei lavoratori, è totalmente pretestuoso nel merito: “La maggior parte degli italiani è sicuramente convinta che si stia discutendo di un progetto di liberalizzazione dei licenziamenti. Il Governo dovrebbe meditare seriamente come mai questo sia accaduto. L’opposizione, soprattutto quella sindacale riconducibile alla CGIL, sicuramente dice il falso quando dichiara che il Governo vuole abrogare la giusta causa di licenziamento. Ma la maggioranza non appare capace di controbattere con efficacia. Addirittura, dopo aver presentato un progetto di delega che abbraccia tantissime materie, si è fatta mettere in un angolo a discutere soltanto dell’articolo 18” (28).

Per comprendere la sostanza del problema, noto ai giuslavoristi (29), ma sul quale si sono affannati politici ed economisti in estenuanti teatrini televisivi senza contenuto, conviene affrontarlo rispondendo a questa domanda: “In Italia la legislazione permette all’imprenditore di licenziare un proprio dipendente?”.

La risposta può essere così riassunta (30): tutti i licenziamenti individuali — quelli collettivi possono avvenire per riorganizzazione, per ristrutturazione o per cessazione d’attività aziendale e sono soggetti a una particolare procedura sindacale — devono avvenire per “giusta causa” — normalmente un gravissimo inadempimento del dipendente, per esempio l’aver cagionato un serio danno all’azienda durante lo svolgimento dell’attività — o per “giustificato motivo” — una mancanza grave, oppure un motivo oggettivo quale il venir meno della posizione di lavoro —, a esclusione di quelli relativi ad alcune particolari categorie quali, per esempio, i dirigenti, i lavoratori sportivi o i domestici.

Dunque, salvo che in questi casi eccezionali, in mancanza di giusta causa o di giustificato motivo il licenziamento è sempre illegittimo, nelle piccole come nelle grandi aziende. Quel che cambia è la sanzione che nei casi di licenziamento illegittimo viene comminata dal giudice del lavoro: nelle aziende con più di 15 dipendenti, nelle quali si applica l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, è prevista la reintegrazione del lavoratore nell’impresa, con le stesse funzioni e la medesima retribuzione in atto prima del licenziamento, nonché la liquidazione di tutte le retribuzioni non pagate dal licenziamento al rientro in azienda: si tratta della cosiddetta “tutela reale del posto di lavoro”. Nelle aziende con meno di 16 dipendenti, invece, nelle quali non si applica l’articolo 18, l’imprenditore che non voglia reintegrare il proprio dipendente ingiustificatamente licenziato può, in alternativa, corrispondergli una penale risarcitoria, normalmente ricompresa fra 2,5 e 6 mesi di retribuzione: è la cosiddetta “tutela obbligatoria”. È evidente la differenza, se si considera altresì l’abnorme durata dei processi in Italia: una reintegrazione può costare all’imprenditore con più di 15 dipendenti risarcimenti elevatissimi, oltre al rientro del lavoratore che inoltre, a sua scelta, può optare per ulteriori 15 mensilità di penale al posto della reintegrazione, talché quest’ultima, di fatto, si attua rarissimamente.

Riassunto dunque il quadro legislativo, in realtà la proposta di modifica dell’articolo 18, contenuta nel disegno di legge 848, finalizzata a incrementare l’occupazione stabile e regolare, non tocca il principio della giusta causa del licenziamento, ma si limita a modificare la sanzione prevista a carico del datore di lavoro in caso di licenziamento dichiarato dal giudice privo di giusta causa o di giustificato motivo in aziende con più di 15 dipendenti: non più, come prevede la norma attuale, l’obbligo della reintegrazione nel posto di lavoro, ma la corresponsione al lavoratore ingiustamente licenziato di un equo indennizzo economico. E ciò soltanto per un periodo sperimentale di quattro anni, al fine di verificare i concreti effetti della misura sull’aumento dell’occupazione stabile, e in situazioni molto particolari, ossia l’emersione dal lavoro nero, la trasformazione di contratti a termine in lavoro stabile al Sud e la realizzazione di nuove assunzioni nella piccola impresa.

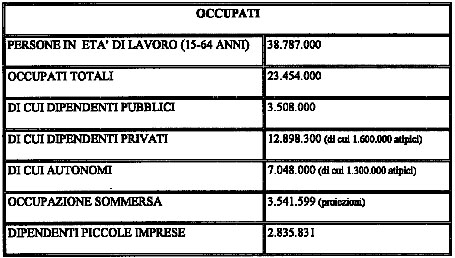

Si noti un altro aspetto artificioso della polemica: la rigidità delle norme sul licenziamento ha già contribuito, insieme ovviamente agli altri fattori strutturali più sopra ricordati, a produrre una vasta area di lavoratori atipici — cioè senza alcuna tutela —, spesso appartenenti al “popolo delle partite IVA”: il paese reale — e anche le imprese lo rappresentano a buon titolo — reagisce sempre a politiche fiscali o del lavoro distorte o persecutorie rifugiandosi nel sottobosco del sommerso o dell’elusione. Si veda al riguardo la seguente tabella:

Fonte: Il Sole-24 Ore, Milano 15-3-2002.

Da questi dati si evince che le persone tutelate dall’articolo18, ossia i dipendenti a tempo indeterminato da impresa privata con più di 15 dipendenti, sono soltanto il 36% della popolazione occupata. Da qui la consapevolezza che occorre introdurre un sistema di tutele del lavoro che sia applicabile a tutti i lavoratori, cioè che tuteli i non tutelati senza costringere per legge il paese reale a ubbidire a regole che ha già rifiutato e che, se imposte alle imprese, produrrebbero soltanto maggiore disoccupazione e lavoro irregolare o precario.

In particolare, l’eliminazione del vincolo della reintegrazione in caso di licenziamento ingiustificato, per le piccole aziende che assumendo nuovo personale superino la soglia dei 15 dipendenti, potrebbe stimolare la crescita occupazionale stabile di questo settore economicamente importante del nostro Paese.

Interessati falsari, ossia i quadri della CGIL, hanno trasformato questa proposta, peraltro marginale e sperimentale, situata all’interno del più generale progetto di riforma legislativa suggerita da Biagi, nell’attacco ai diritti dei lavoratori; la modifica dell’articolo 18 si è così improvvisamente tramutata, nell’immaginario collettivo, nel potere indiscriminato dei “padroni” di licenziare a piacimento, anche senza giusta causa.

L’articolo 18 “mitizzato” esce così dalla realtà di un normale confronto politico e diventa l’ultima frontiera della lotta di classe, la diga contro lo sfruttamento dei lavoratori: non vi è chi non veda che questi metodi di lotta politica trasformano il confronto, anche polemico, fra diverse idee e interessi sulle politiche del lavoro, nello scontro sociale finalizzato a far crescere l’ostilità contro il governo di centrodestra (31).

6. Il ritorno del terrorismo

Ma ecco il fatto: inaspettatamente, mentre la CGIL e la sinistra si preparavano all’imponente manifestazione anti-governativa del 23 marzo 2002 — 60.000 fra funzionari e dipendenti del sindacato mobilitati, con una stima di costo pari a 15.000.000 di euro, 29 miliardi di vecchie lire (32) — e allo sciopero generale proclamato il 5 aprile e poi effettuato insieme a CISL e a UIL il 16 aprile, lo scontro sociale veniva drammaticamente segnato dal sangue, con l’omicidio di Biagi da parte delle BR, le Brigate Rosse per la costruzione del Partito Comunista Combattente, avvenuto a Bologna il 19 marzo 2002.

Biagi, consulente del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali on. Roberto Maroni, era il principale ispiratore del progetto governativo di riforma della legislazione sul mercato del lavoro: un giurista del lavoro attento all’Europa, un padre di famiglia, un cattolico, assolutamente privo di occhiali ideologici e di spirito fazioso, rigoroso e leale nel proporre i suoi studi riformatori per modificare la legislazione del lavoro italiana, anche a costo di patire l’isolamento da parte dell’intellighenzia di sinistra (33).

Le BR — che in un diverso contesto avevano già colpito Massimo D’Antona (1947-1999), docente di Diritto del Lavoro e consulente del ministro del Lavoro dottor Antonio Bassolino nel governo di centrosinistra guidato dall’on. Massimo D’Alema, assassinato il 20 maggio 1999 — nel Documento di Rivendicazione Iniziativa BR (34), reso disponibile via internet, individuano nel professore bolognese il principale artefice del progetto di “abrogazione dell’art. 18” (35) e del superamento dello Statuto dei lavoratori con uno strumento normativo, lo Statuto dei lavori (36), che “[…] definisce le garanzie per i padroni nelle diverse forme di sfruttamento del lavoro salariato” (37). Con l’atto omicida pertanto le BR, quale avanguardia armata marxista-leninista, intendono colpire il progetto antiproletario della borghesia imperialista, contro il quale costruire l’alternativa rivoluzionaria “in continuità con la prassi rivoluzionaria espressa in 30 anni di attività” (38) “[…] per trasformare lo scontro di classe in guerra di classe” (39), come proposta di strategia di lotta armata a lungo termine “[…] per conquistare il potere e instaurare la dittatura del proletariato” (40).

Nell’insieme, il documento con cui le BR hanno rivendicato l’omicidio appare come un lungo e vetusto manifesto marxista-leninista, redatto peraltro da persona con una certa competenza nelle tematiche di diritto del lavoro e che, per i puntuali riferimenti a Biagi, fa sospettare l’esistenza di fiancheggiatori nel ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (41). Ma, oltre alla continuità eversiva con il terrorismo rivoluzionario italiano degli anni di piombo, vi è una frase che rivela una continuità forse ancor più profonda, sul piano dell’”antropologia del terrorismo”: le BR rivendicano di aver ucciso la “figura politica di Marco Biagi” (42). Certamente, ciò che colpisce in questo inaspettato atto terroristico è innanzitutto il contrasto fra la coerenza coraggiosa della vittima nell’impegno civile e la feroce viltà carica d’odio degli omicidi, e solo chi si nutre ancora dell’ideologia rivoluzionaria, che ha insanguinato il secolo XX, può continuare a confondere un uomo indifeso, che torna a casa in bicicletta, con una funzione politica da annientare, sparandogli alle spalle (43).

Per questo, dopo trent’anni di attentati omicidi, va definitivamente e rapidamente estirpato dalla società civile quanto rimane della tragica stagione del terrorismo italiano degli anni 1970, che appare oggi solo un fantasma di morte, organizzato da menti brigatiste sopravvissute alla cattura, inutilmente protese a rianimare nuove leve di rivoluzionari di professione, così abbondantemente coltivate nell’humus culturale e politico del Sessantotto.

Ma il documento delle BR insiste anche sulla riproposizione di uno schema ideologico che è tornato improvvisamente attuale sulla scena politica italiana: la lotta di classe.

Su questo tema occorre riflettere. Certamente, anche il sindacato italiano ha pagato un prezzo alto alla lotta al terrorismo, e nessuno può dimenticarlo: si ricordi, per tutti, l’economista Ezio Tarantelli (1941-1995), presidente del centro studi economici della CISL, assassinato a Roma il 27-3-1995. Ma non si può non rivedere nell’innalzamento del livello dello scontro con il Governo, voluto dalla CGIL, la confederazione sindacale della sinistra italiana, la riproposizione degli stessi schemi ideologici costituenti il terreno di coltura dell’odio di classe, che Vladimir Ilic’ Ulianov detto Lenin (1870-1924) spiegava essere il vero motore della Rivoluzione comunista, perché l’“[…] odio di un rappresentante delle masse oppresse e sfruttate è in realtà il “principio di ogni saggezza”, il fondamento di ogni movimento socialista e comunista e delle sue vittorie” (44). In questo senso alcuni “atti dimostrativi”, quali gli ordigni inesplosi il 29 luglio 2002 davanti alle sedi della FIAT a Milano e della CISL a Monza, in provincia di Milano (45), o l’incendio della sede della CISL a Pisa il 5 settembre (46), pur se soltanto prodromici al terrorismo vero e proprio, non sono sottovalutabili sotto l’aspetto di una nuova disponibilità alla violenza politica, memori che “la violenza si radica nella menzogna” (47).

7. La sinistra sindacale allo scontro

Ma a chi gioverebbe una nuova stagione dell’odio? Infatti, dopo il tragico omicidio di Biagi e l’effettuazione dello sciopero generale, il Governo ha nuovamente invitato le parti sociali a proseguire il confronto negoziale previsto dal modello del dialogo sociale, incassando la disponibilità delle organizzazioni imprenditoriali e, fra i sindacati dei lavoratori, della CISL, della UIL e delle sigle minori, mentre la CGIL ha proseguito lo scontro frontale, generando una profonda frattura con le altre confederazioni, decise a uscire dalla trappola della dialettica ideologica per confrontarsi sui contenuti delle riforme proposte nel disegno di legge delega.

Così, con una certa sorpresa, il 5 luglio 2002 è stato sottoscritta fra Governo e parti sociali, esclusa la CGIL, un’intesa dal titolo un poco roboante, Patto per l’Italia-Contratto per il Lavoro (48), ma senz’altro di rilievo per due ordini di motivi: da un lato, per le sue implicazioni politiche, in quanto batte in breccia la linea dello scontro sociale sostenuta dalla CGIL, che non è stata condivisa dalle altre confederazioni e che costringerà il sindacato delle sinistre ad attuare da solo la strategia conflittuale costruita sul mito dell’articolo 18, senza poter esercitare spinte egemoni nei confronti di CISL e di UIL; dall’altro, per le prospettive di riforma fiscale e di sostegno all’occupazione contenute nei tre capitoli che lo compongono e confluite nel nuovo disegno di legge 848 bis: riduzione della tassazione personale e familiare; efficacia dei servizi all’impiego con l’incrocio pubblico-privato; sistemi di “tutele attive” per il reinserimento dei disoccupati nel mercato del lavoro; deroga all’articolo 18, sperimentale per tre anni e limitata ora al solo caso d’imprese con meno di 16 dipendenti, che assumano dipendenti a tempo indeterminato; definizione di uno Statuto dei lavori per tutelare i privi di tutela e sviluppo dell’occupazione nel Mezzogiorno (49).

Ma il conflitto rimane aperto, perché la CGIL continua la strategia dello scontro sociale, appoggiata da tutta la sinistra politica, che si stringe attorno agli slogan fasulli del leader della CGIL Sergio Cofferati: “Il patto lede i diritti importanti e vitali e non dà nessun diritto a milioni di giovani, ai lavoratori coordinati e continuativi” (50), mentre l’Unità esalta la raccolta di firme promossa dalla CGIL, incipit della nuova stagione di scontri sociali preparata per l’autunno del 2002, come “la più grande campagna mai intrapresa a difesa dei diritti” (51). Di quale violazione di “diritti importanti e vitali” si tratti non è dato sapere. In effetti, se si trattasse di licenziamenti, CISL e UIL possono a pieno titolo affermare che il Patto per l’Italia non ne lede alcuno, anzi ne prepara un realistico allargamento. Inoltre — l’Unità non lo ricorda più —, era stato un altro presidente del Consiglio ad affermare, già il 26 gennaio 1999, che “il problema dei 15 dipendenti può essere affrontato con misure analoghe a quelle del sommerso, ipotizzando un periodo senza i vincoli alle imprese che abbiano più di 15 addetti” (52), soltanto che, allora, il premier si chiamava D’Alema.

Ma — come ha rilevato anche il giuslavorista Pietro Ichino — l’uso strumentale degli slogan sui “diritti importanti e vitali”, violati dal Governo e dal Patto per l’Italia, “[…] sembra fatto apposta per convincere la gente che la sicurezza e la libertà dei lavoratori siano essenzialmente dei diritti di credito verso un datore di lavoro” (53), nel pieno stile della lotta di classe. Quando invece — osserva ancora Ichino — “ciò che serve al lavoratore è soprattutto la sicurezza della continuità del lavoro e del reddito anche quando la sua attuale azienda dovrà chiudere o non avrà più bisogno di lui” (54).

8. Verso un ritorno al reale?

Da ultimo occorre ricordare che, come ogni intervento legislativo che voglia indirizzarsi al bene comune, le politiche del lavoro, a loro volta necessariamente subordinate a corretti interventi in materia economica e tributaria, agiscono su un terreno sociale essenzialmente relazionale, che attiene cioè al rapporto fra la persona e la comunità.

Riprendendo il punto di osservazione della dottrina sociale della Chiesa, il cui fondamento è il concetto di persona alla luce dell’antropologia naturale e cristiana, si possono ricavare orientamenti al reale decisivi per operare corrette scelte politiche. Partendo dall’opportuna constatazione che “il lavoro è “per l’uomo” e non l’uomo “per il lavoro”” (55) e richiamando Gn. 2, 15 (56), il Magistero valorizza in primo luogo la natura umana, riconoscendole una dinamica creativa e intraprendente verso l’universo fisico (57): talché la fatica e la pena che accompagnano il lavoro a causa del disordine generato dal peccato originale non vanificano questa sua vocazione, ma al contrario la purificano in un disegno provvidenziale di redenzione: “Il lavoro è un bene dell’uomo — è un bene della sua umanità —, perché mediante il lavoro l’uomo non solo trasforma la natura adattandola alle sue necessità, ma anche realizza se stesso come uomo ed anzi, in un certo senso, “diventa più uomo”” (58).

Nella visione cattolica, il diritto-dovere del lavoro armonizza la via personale della santificazione, ossia del perfezionamento morale del soggetto attuato nel “lavoro ben fatto”, con quella sociale del lavoro come relazione per il bene comune. Anche il profitto d’impresa pertanto, correlato al diritto di proprietà, deve sottostare alla condizione morale del bene dei lavoratori, per “il principio della priorità del “lavoro” nei confronti del “capitale”” (59).

Quindi, poiché il lavoro è mezzo privilegiato d’espressione e di realizzazione della persona, la dottrina sociale della Chiesa pone il principio di sussidiarietà a tutela della persona contro le sopraffazioni del più forte. Questo principio — come ha osservato in un breve ma essenziale intervento monsignor Ferdinando Citterio, docente di Etica Sociale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano — viene affermato “[…] per tutelare la persona da ogni potere che, anziché servirla, la minacci. E nel pensiero moderno, ben prima di Marx [Karl (1818-1883)], il potere ha aspirato ad assorbire in sé tutto: già in Hobbes [Thomas (1588-1679)] la sovranità non poteva riconoscere spazio a quelli che oggi chiameremmo i corpi intermedi, perché avrebbero costituito un pericolo permanente del male assoluto, che è la guerra civile. Essi sono come i vermi nel corpo del Leviatano. Rousseau [Jean-Jacques (1712-1778)] nel suo totalitarismo democratico ed Hegel [Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831)] nel suo idealismo concordano nell’affermare che per ritrovarsi l’uomo deve perdersi nello Stato” (60).

Pertanto, nella sua applicazione corretta, tale principio consente di realizzare la premessa di una società ordinata anche nella sfera della tutela dei poveri e dei soggetti più deboli.

Da un lato, infatti, applicando il profilo “di libertà” del principio, sintetizzabile nella formula “Tanta libertà quant’è possibile, tanto Stato quant’è necessario” (61), la sussidiarietà si concretizza nella possibilità della libera intrapresa, quindi nell’economia d’impresa, che favorisce una particolare dimensione della libertà umana, il cui centro è etico e religioso.

Dall’altro, applicando il profilo “di responsabilità” del principio, che consente alla famiglia e ai corpi intermedi di agire nella società esprimendo tutte le proprie potenzialità e collaborando al bene comune, la sussidiarietà “[…] tratta dell’aiuto che la comunità deve ai suoi membri ed il miglior aiuto è aiutare ad aiutarsi” (62). Invece lo Stato, intervenendo direttamente e deresponsabilizzando la società, “[…] provoca la perdita di energie umane e l’aumento esagerato degli apparati pubblici, dominati da logiche burocratiche più che dalla preoccupazione di servire gli utenti, con enorme crescita delle spese” (63). Mentre “aiutare ad aiutarsi” significa operare al fine “[…] di salvaguardare precisamente la soggettività delle persone sia sole sia nelle formazioni sociali in cui decidono di riunirsi […]. Opponendosi alla pretesa di fare tutto da parte dello Stato, non è il principio del solo lasciar fare, bensì quello di aiutare a fare“ (64).

La sussidiarietà, in tal modo, opera insieme al principio di solidarietà, per il quale “[…] l’uomo deve contribuire con i suoi simili al bene comune della società, a tutti i livelli” (65) e che, se correttamente applicato, genera una virtù sociale che “[…] non è un sentimento di vaga compassione o di superficiale intenerimento per i mali di tante persone, vicine o lontane. Al contrario, è la determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune: ossia per il bene di tutti e di ciascuno, perché tutti siamo veramente responsabili di tutti“ (66).

La prospettiva turbolenta che si delinea nello scenario della globalizzazione suggerisce perciò di guardare, alla luce del principio di sussidiarietà, non ai fantasmi della “fine del lavoro”, ma a una società economica caratterizzata da forme nuove di famiglie professionali, da network di professioni e d’interessi condivisi anche attraverso le reti informative, all’interno delle quali la vita lavorativa di un soggetto costituisca una progressiva crescita in conoscenze, formazione, capacità manuali, intellettuali e relazionali, tali da costituire il vero patrimonio personale nel corso della “vita activa” (67).

In tal senso la stabilità del lavoro, che è un bene da perseguire, si realizzerebbe attraverso il personale percorso professionale, alimentato all’interno di una rete associativa interpersonale, molto più dinamica di qualsiasi protezione legislativa.

Lo Stato e le istituzioni del federalismo, con il nuovo sistema di “tutele attive”, favorirebbero il welfare to work, ossia l’ambiente informativo e formativo per l’inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro, nonché le iniziative pubbliche d’assistenza e di sostegno temporaneo al reddito a favore dei disoccupati e delle fasce deboli di mercato che non contrastino la fruttuosa ricerca di una nuova occupazione.

In altri termini, si tratta di passare dalla tutela del posto di lavoro alla tutela nel mercato del lavoro.

La società italiana ha un tessuto culturale ed economico già predisposto per questa grande trasformazione dal welfare state alla welfare community: sviluppo della piccola e media impresa, associazionismo e cooperazione, attitudine alle attività dell’”economia civile” — servizi d’assistenza, d’istruzione e di tutela dell’ambiente —, ordini professionali, distribuzione della popolazione in piccoli centri urbani, che favoriscono la personalizzazione dei servizi di utilità sociale.

Favorire il naturale sviluppo della sussidiarietà significa valorizzare queste realtà accettando il fatto della globalizzazione dei mercati, ma combattendone l’inclinazione tecnocratica, e quindi la tentazione di fare a meno dell’etica, favorendo forme di tutela e di appartenenza a nuove “famiglie professionali”, che interagiscono con reti di produttori, di distributori e di consumatori, secondo modelli alternativi sia alla massificante mediazione delle centrali sindacali, sia alla solitudine del capitalismo selvaggio, che divora chiunque si trovi in condizioni di debolezza economica.

In questa prospettiva, i programmi legislativi contenuti nel Patto per l’Italia attendono la prova sul campo, ossia la traduzione prudente e giuridicamente adeguata in norme di legge, nella consapevolezza che i problemi occupazionali non si possono risolvere soltanto a colpi di tecniche giuridiche, senza operare una “rivoluzione fiscale copernicana” (68) e, in particolare, una significativa riduzione del cuneo fiscale fra reddito netto del lavoratore e costo aziendale del lavoro.

Ma, soprattutto, si tratta di rifiutare l’atteggiamento ideologico che porta allo scontro sociale, e quindi di riportare le politiche del lavoro nel quadro della realtà: infatti, l’attenzione al reale per la promozione del bene comune è anche la lezione civile che lascia Biagi. Raccoglierla significa dare corpo alle idee contenute nel suo Libro bianco sul lavoro: per sviluppare una sana occupazione anche nelle regioni meridionali d’Italia, per tutelare tutte le persone che lavorano e quante vorrebbero lavorare in un nuovo Statuto dei lavori, rifiutando le pretese assistenziali dello statalismo e combattendo la precarietà e il lavoro nero della deregulation; significa, per la dottrina sociale cattolica, coniugare concretamente il principio di sussidiarietà con quello di solidarietà nell’impegnativo e imprevedibile scenario di un’economia globalizzata.

Senza falsi miti, senza menzogna e senza odio sociale.

Enzo Peserico

***

(1) Pierpaolo Donati, Il lavoro che emerge. Prospettive del lavoro come relazione sociale in una economia dopo-moderna, Bollati Boringhieri, Torino 2001, p. 23.

(2) Ibid. p. 24.

(3) Ibid., pp. 25-26.

(4) Cfr. Stefano Zamagni, Lavoro, occupazione, economia civile, in Lorenzo Caselli (a cura di), Ripensare il lavoro. Proposte per la Chiesa e la società, EDB. Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna 1998, pp. 45-68 (p. 49).

(5) Cfr. Amartya Sen, The penalties of unemployment, Banca d’Italia, Roma 1997, cit. ibid., p. 49.

(6) Cfr. Francis Fukuyama, La fine della storia e l’ultimo uomo, trad. it., Rizzoli, Milano 1996.

(7) Cfr., per esempio, Jeremy Rifkin, La fine del lavoro. Il declino della forza lavoro globale e l’avvento dell’era postmercato, trad. it., Baldini & Castoldi, Milano 1999.

(8) Cfr. su questo aspetto e, in generale, sui nodi del mercato del lavoro, Banca d’Italia, Assemblea generale ordinaria dei partecipanti tenuta in Roma il giorno 31 maggio 2002, anno 2001, considerazioni finali [del Governatore, Antonio Fazio], ampi stralci in Il Sole-24 Ore, Milano 1°-6-2002, e versione integrale in <www.bancaditalia.it>.

(9) Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso ai partecipanti al VI Simposio del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa, dell’11-10-1985, n. 10, in Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. VIII, 2, pp. 910-923 (pp. 916-917); cfr. pure Lorenzo Cantoni, Il problema della popolazione mondiale e le politiche demografiche. Aspetti etici, Cristianità, Piacenza 1994.

(10) Cfr. sul tema demografico, in una prospettiva internazionale, don Michel Schooyans, Nuovo disordine mondiale. La grande trappola per ridurre il numero dei commensali alla tavola dell’umanità, trad. it., con prefazione del card. Joseph Ratzinger, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2000, pp. 209-236.

(11) Cfr. Rossella Bocciarelli, Istat: nel 2001 spesa previdenziale a + 4,8%, in Il Sole-24 Ore, Milano 17-7-2002.

(12) Cfr. Censis. Centro Studi Investimenti Sociali, Gli italiani al lavoro: un’impresa individuale, in <www.censis.it.>.

(13) “L’aumento dei lavori atipici (dietro ai quali si nascondono anche tanta parte di disoccupati e nuove forme di lavoro emarginato) occulta due fenomeni di enorme portata: la precarizzazione del lavoro su scala universale e una radicale mutazione dei nessi fra lavoro e agire sociale” (P. Donati, op. cit., p. 14).

(14) Cfr. Giuseppe Brienza, Famiglia e politiche familiari in Italia, con prefazione di Rocco Buttiglione, Carocci, Roma 2001, pp. 61-70. Sono peraltro da rilevare spunti innovativi di politiche familiari nella riforma dei servizi sociali realizzata con la legge quadro n. 328 del 2000 che, se adeguatamente sviluppati e correttamente interpretati, potrebbero “aprire” in modo notevole il sistema socio-assistenziale italiano al principio della “sussidiarietà orizzontale”: cfr. Idem, Famiglia, sussidiarietà e riforma dei servizi sociali, con prefazione di Ivo Colozzi, Città Nuova Editrice, Roma 2002, pp. 27-53.

(15) Cfr. Guy Aznar, Lavorare meno per lavorare tutti. Venti proposte, trad. it., Bollati Boringhieri, Torino 1996.

(16) Cfr. S. Zamagni, op. cit., pp. 55-64.

(17) Giovanni Paolo II, Enciclica “Sollicitudo rei socialis” nel ventesimo anniversario dell’enciclica “Populorum progressio”, del 30-12-1987, n. 41.

(18) Ibidem.

(19) Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione “Libertatis conscientia” su libertà cristiana e liberazione, del 22-3-1986, n. 72.

(20) Cfr. Giovanni Paolo II, Enciclica “Centesimus Annus” nel centesimo anniversario della “Rerum Novarum”, del 1°-5-1991, n. 32.

(21) Ibid., n. 32.

(22) Ibid., n. 41.

(23) Ibid., n. 42.

(24) Cfr. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia. Proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità. Roma ottobre 2001, in <www.minwelfare.it>.

(25) Cfr. European Governance: a White Paper, del 25-7-2001, in <http://europa.eu.int/comm/governance/white_paper/en.pdf>.

(26) Cfr. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia. Proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità. Roma ottobre 2001, cit., n. 1.3.2.

(27) Cfr. Marco Biagi, Contrattare: la libertà di riconoscersi, in Contratti e contrattazione collettiva. Mensile di “Guida al lavoro”, Ed. Il Sole-24 Ore, n. 3, Milano marzo 2001, p. 3.

(28) Idem, Articolo 18 senza drammi, ibid., n. 3, Milano marzo 2002, p. 3.

(29) Cfr. per tutti Franco Liso, Appunti sulla riforma della disciplina dei licenziamenti, in Rivista italiana di diritto del lavoro, anno XXI, n. 2, Milano 2002, parte prima, pp. 169-182.

(30) Cfr. approfondimenti sulla disciplina di legge, in Armando Tursi e Pier Antonio Varesi, Lineamenti di diritto del lavoro. Rapporti di lavoro e relazioni sindacali nel settore privato, Kluwer Ipsoa, Milano 2001, pp. 211-233.

(31) Cfr., sul tema delle riforme della legislazione del lavoro e del ruolo della contrattazione collettiva, l’importante intervento di M. Biagi, Competitività e risorse umane: modernizzare la regolazione dei rapporti di lavoro, in Rivista italiana di diritto del lavoro, anno XX, n. 2, Milano 2001, parte prima, pp. 257-289.

(32) Cfr. Francesco Riccardi, Valanga di parole, in Avvenire, Milano 22-3-2002.

(33) Cfr. la figura di Biagi come giurista del lavoro, il suo orientamento culturale e la sua opera scientifica, in Marcello Pedrazzoli, Marco Biagi e le riforme possibili: l’ostinazione del progetto, in Rivista italiana di diritto del lavoro, anno XXI, n. 2, cit., parte prima, pp. 123-146. Sulla sua visione di politica del lavoro in Italia, espressa in forma colloquiale e non giuridica, cfr. l’intervento del 25-1-2002 alla Consulta dell’Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della Conferenza Episcopale Italiana, non rivisto dall’autore, disponibile sul sito del Centro Studi Internazionali e Comparati Marco Biagi, <www.csmb.unimo.it/docs>; l’intervento è stato ripreso parzialmente e con molta evidenza su La Stampa, del 20-7-2002, e commentato con la consueta faziosità da Eugenio Scalfari, Il lavoro, Marco Biagi e le critiche della Chiesa, in la Repubblica, Roma 25-7-2002, che maldestramente mistifica i contenuti della posizione di Biagi e dei membri della Consulta stessa per accreditare uno scontro fra gerarchie della Chiesa “di destra” e base “di sinistra”.

(34) Cfr. il testo del Documento di Rivendicazione Iniziativa BR, in <http://digilander. libero.it/caserta24ore/news/mar02/21-03-br.htm>.

(35) Ibidem.

(36) Cfr. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia. Proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità. Roma ottobre 2001, cit., § 1.3.5.

(37) Documento di Rivendicazione Iniziativa BR, cit.

(38) Ibidem.

(39) Ibidem.

(40) Ibidem.

(41) Cfr. l’ipotesi avanzata, non certo a sproposito, dal professor Tiziano Treu — ex ministro del Lavoro nel governo di centrosinistra guidato dall’on. Romano Prodi e fra i pochi giuslavoristi che hanno stimato e apprezzato Biagi sempre, cioè anche da vivo e da consulente del governo presieduto dall’on. Berlusconi —, nell’intervista Treu: Marco era angosciato, gli davano del traditore, a cura di Gianna Fregonara, in Corriere della Sera, Milano 20-3-2002.

(42) Documento di Rivendicazione Iniziativa BR, cit.

(43) Cfr., sul tema del terrorismo rivoluzionario in Italia, il mio Gli “anni del desiderio e del piombo”. Dal Sessantotto al terrorismo, in Quaderni di “Cristianità”, anno II, n. 5, Piacenza estate-inverno 1986, pp. 3-34.

(44) Vladimir Ilic’ Lenin, L’estremismo, malattia infantile del comunismo, 1920, in Idem, Opere scelte in sei volumi, vol. VI, Editori Riuniti-Edizioni Progress, Roma–Mosca 1975, pp. 5-83 (p. 53).

(45) Cfr. Corriere della Sera, Milano 30-7-2002.

(46) Cfr. ibid., 6-9-2002.

(47) Giovanni Paolo II, “La verità, forza della pace!”. Messaggio per la XIII Giornata Mondiale della Pace del 1° gennaio 1980, dell’8-12-1979, n. 1, in Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. II, 2, pp. 1444-1452 (p. 1445); cfr. un commento sul tema, in Luigi Amicone, La prima violenza è sempre la menzogna, in il Giornale, Milano 28-3-2002.

(48) Cfr. Patto per l’Italia-Contratto per il Lavoro, in <www.minwelfare.it>.

(49) Cfr., sullo Statuto dei lavori e, in generale, per approfondire l’itinerario di riforma già iniziato dall’ex ministro del Lavoro sen. Treu e da Biagi durante il Governo guidato dall’on. Romano Prodi, Tiziano Treu, Politiche del lavoro. Insegnamenti di un decennio, il Mulino, Bologna 2001.

(50) Cofferati: facciamo votare i lavoratori, intervista a cura di Rinaldo Gianola, in l’Unità, Roma 8-7-2002.

(51) Giovanni Laccabò, Parte il “tour dei diritti” della CGIL, ibid., 5-8-2002.

(52) Cit. in Nicoletta Picchio, Così l’Ulivo fu bloccato dai “niet”, in Il Sole-24 Ore, Milano 12-3-2002.

(53) Pietro Ichino, Tour dei diritti e degli equivoci, in Corriere della Sera, Milano 6-8-2002.

(54) Ibidem.

(55) Giovanni Paolo II, Enciclica “Laborem exercens” sul lavoro umano, del 14-9-1981, n. 6.

(56) “Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse”.

(57) Cfr. Giovanni Paolo II, Enciclica “Laborem exercens” sul lavoro umano, cit., n. 5.

(58) Ibid., n. 9.

(59) Ibid., n. 12.

(60) Monsignor Ferdinando Citterio, Sussidiarietà e dottrina sociale della Chiesa, in Vita e Pensiero. Rivista culturale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, anno LXXXII, n. 3, Milano maggio-giugno 1999, pp. 233-243.

(61) Monsignor Johannes Messner (1891-1984), Ética social, política y económica a la luz del Derecho Natural, trad. spagnola, Rialp, Madrid 1967, p. 338.

(62) Monsignor F. Citterio, art. cit., p. 241.

(63) Giovanni Paolo II, Enciclica “Centesimus Annus” nel centesimo anniversario della “Rerum Novarum”, cit., n. 48.

(64) Monsignor F. Citterio, art. cit., p. 241.

(65) Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione “Libertatis conscientia” su libertà cristiana e liberazione, cit., n. 73.

(66) Giovanni Paolo II, Enciclica “Sollicitudo rei socialis” nel ventesimo anniversario dell’enciclica “Populorum progressio”, cit., n. 38.

(67) Cfr. questi temi, in P. Donati, op. cit., pp. 170-201.

(68) Cfr. Ferdinando Francesco Leotta, Verso una rivoluzione fiscale copernicana, in Cristianità, anno XXX, n. 311, maggio-giugno 2002, pp. 17-19.